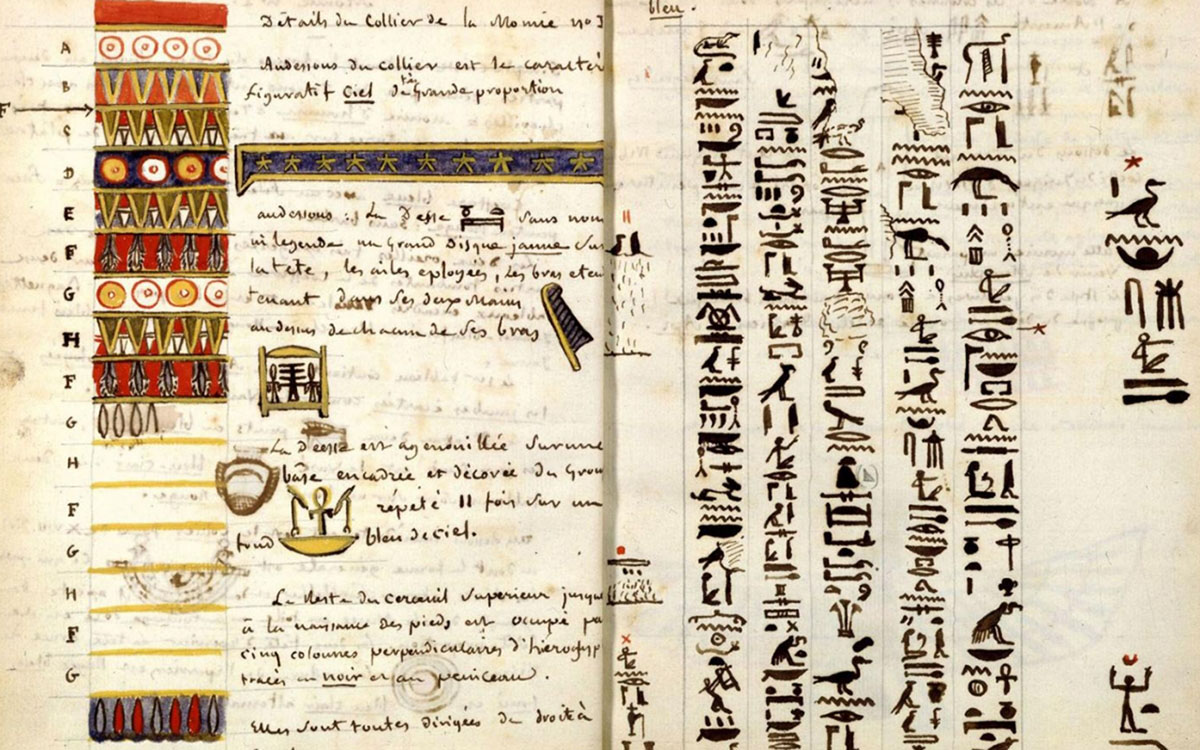

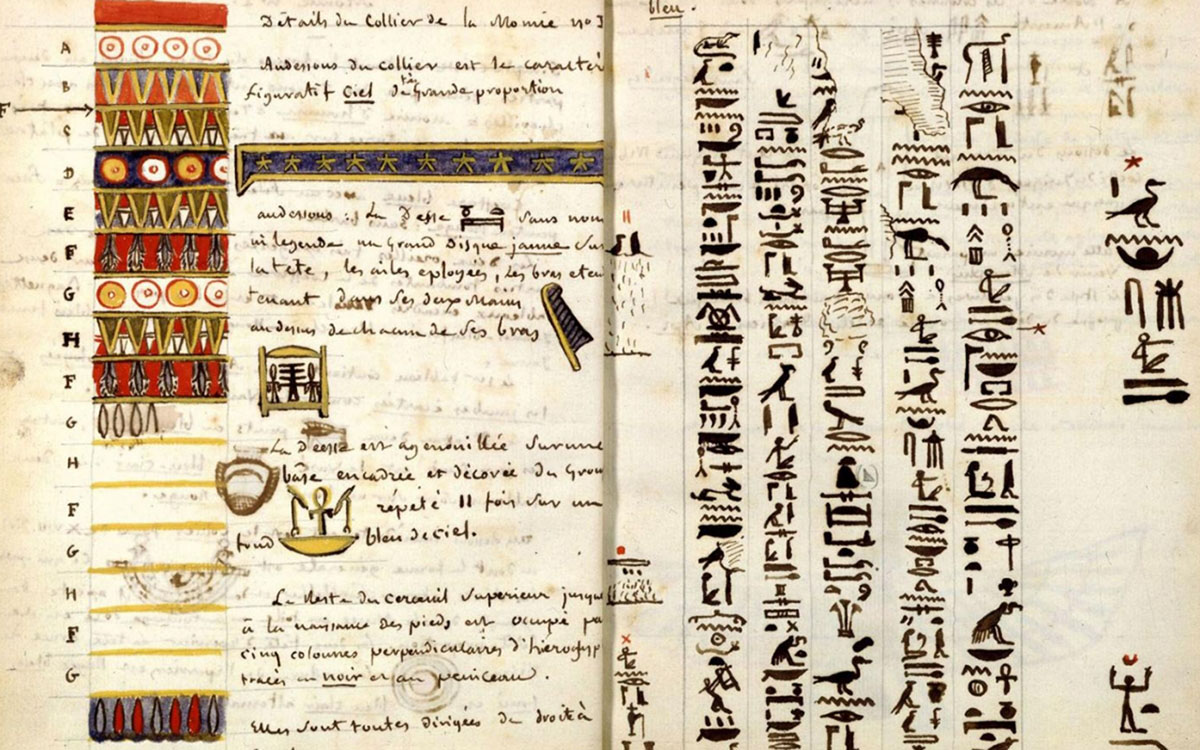

[a] Les hiéroglyphes sont découverts par le père de l’égyptologie Jean-François CHAMPOLLION en 1799. Il les estampe dans son carnet à l’encre noire afin de les déchiffrer. Datant d’environ 3250 avant J.-C., ce système d’écriture figurative use notamment des formes animales comme des lions, des hiboux ou des vautours.

[b] BARATAY Éric, « Préface : des animaux plein l’histoire », in Les Animaux dans l’histoire, France, Tallandier, 2023, p. 16.

[c] SYMNIACOS Olivia, Au nom de tous les animaux, Mayenne, Les Arènes, 2023, p. 58.

[d] SYMNIACOS Olivia, Au nom de tous les animaux, Mayenne, Les Arènes, 2023, p. 115-124.

[e] LAGEIRA Jacinto, La Déréalisation du monde. Réalité et fiction en conflit, Arles, Jacqueline Chambon, 2010, p. 80.

[f] PAPANEK Victor, Design pour un monde réel. Écologie humaine et changement social, Dijon, Les presses du réel, 2021, p. 35.

[g] CHATELAINE Camille, COURILLEAU Alice, GRAYRAL Julie, «La fin du monde. Dossier spécial prédictions », in TEOTWAWKI, ESADSE, Azimuts, n°43, 2016, p. 60.

[h] ROSTAND Jean, L’Homme, Gallimard, 1975, p. 172.

[i] ROSTAND Jean, Ibid., p. 129.

En conclusion, les animaux ont nourri notre histoire sociale, matérielle, mais aussi culturelle que ce soit dans les textes dès les premiers écrits (comme les hiéroglyphes [a] [13] ) ou dans les arts graphiques dès la préhistoire (avec la grotte de Lascaux [1]

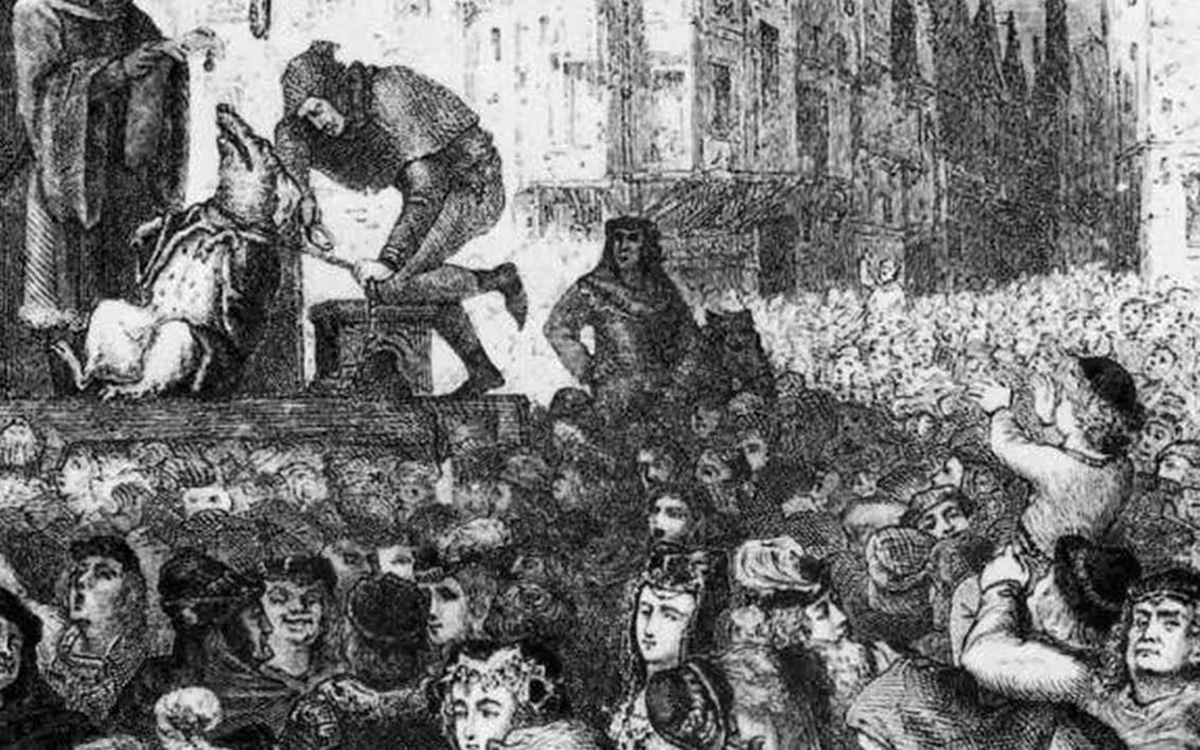

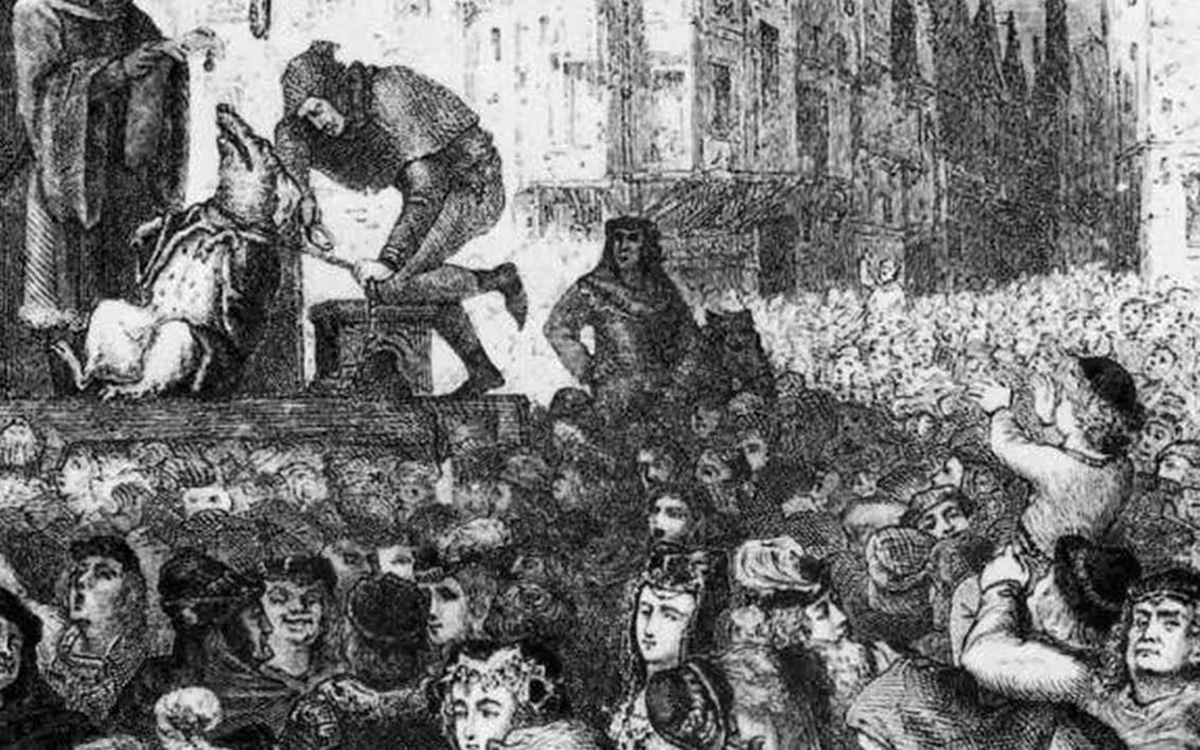

) ou dans les arts graphiques dès la préhistoire (avec la grotte de Lascaux [1] ). En observant l’évolution des images-fictions représentant des animaux, nous avons constaté l’évolution de leur statut au sein de la civilisation humaine : nous avons « navigué entre humaniser et chosifier " l’animal " [b] ». Ils sont alors passés : d’animaux apprivoisés à domestiqués, d’animaux fantastiques à objets ou encore d'animaux sensibles à sujet-d’une-vie. L’évolution de la considération des animaux n’est pas identique pour tous les animaux domestiques. Ils sont classés entre les animaux : de rente, de compagnie, de laboratoire, de travail ou de divertissement. En fonction de la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent, cela détermine notamment leur sort dans la société humaine et leur degré de protection. Selon l’avocate spécialisée en droit animalier Olivia SYMNIACOS, « pour avoir la chance d’être protégé par la loi, un animal doit être le moins libre et le plus domestiqué possible [c] ». Par ailleurs, l’histoire juridique visant à défendre l’animal est encore très récente, même si au Moyen Âge, il y a eu une première tentative. La justice a considéré l’animal comme une personne responsable de ses actes. Dans les archives judiciaires, sont retrouvées des traces de procès pour des mulots, des serpents ou encore des charançons. L’un des procès les plus documentés est celui de la truie à Falaise. En 1386, le tribunal condamne l’animal à mort pour avoir blessé un nourrisson. Avant d’être pendue [5]

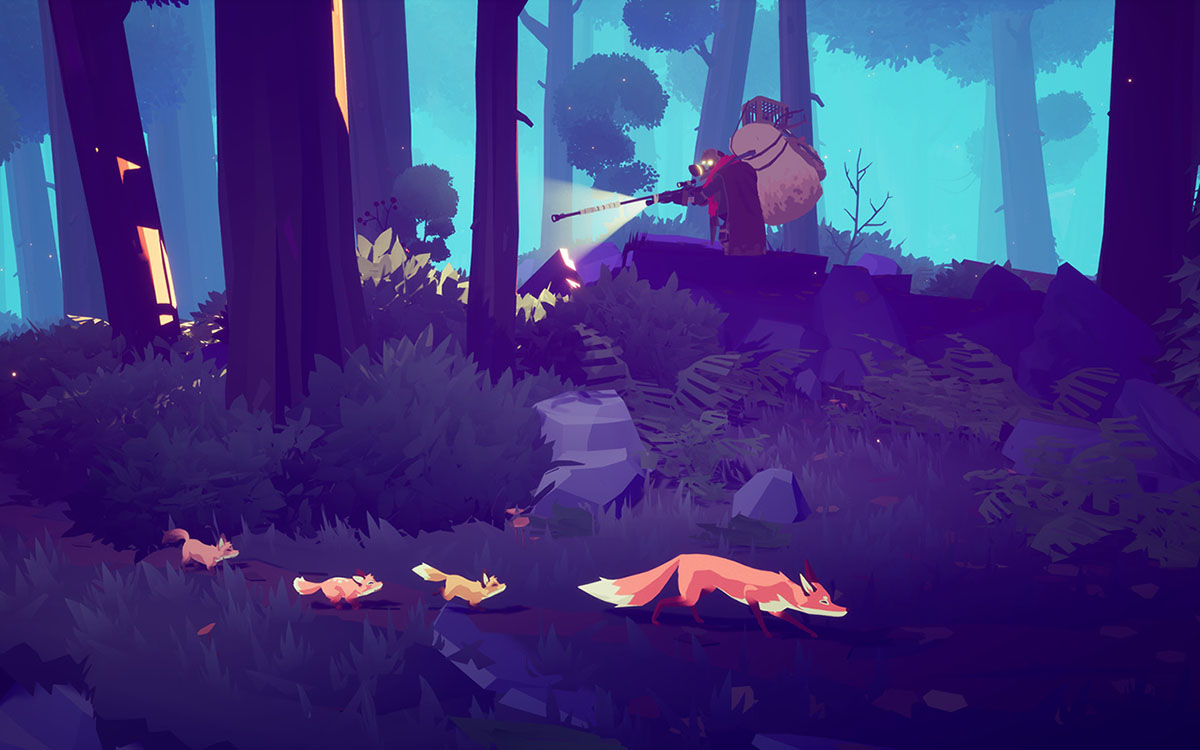

). En observant l’évolution des images-fictions représentant des animaux, nous avons constaté l’évolution de leur statut au sein de la civilisation humaine : nous avons « navigué entre humaniser et chosifier " l’animal " [b] ». Ils sont alors passés : d’animaux apprivoisés à domestiqués, d’animaux fantastiques à objets ou encore d'animaux sensibles à sujet-d’une-vie. L’évolution de la considération des animaux n’est pas identique pour tous les animaux domestiques. Ils sont classés entre les animaux : de rente, de compagnie, de laboratoire, de travail ou de divertissement. En fonction de la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent, cela détermine notamment leur sort dans la société humaine et leur degré de protection. Selon l’avocate spécialisée en droit animalier Olivia SYMNIACOS, « pour avoir la chance d’être protégé par la loi, un animal doit être le moins libre et le plus domestiqué possible [c] ». Par ailleurs, l’histoire juridique visant à défendre l’animal est encore très récente, même si au Moyen Âge, il y a eu une première tentative. La justice a considéré l’animal comme une personne responsable de ses actes. Dans les archives judiciaires, sont retrouvées des traces de procès pour des mulots, des serpents ou encore des charançons. L’un des procès les plus documentés est celui de la truie à Falaise. En 1386, le tribunal condamne l’animal à mort pour avoir blessé un nourrisson. Avant d’être pendue [5] , la truie (habillée de vêtements humains) doit subir la peine du talion. Blessure pour blessure, elle est mutilée comme l’enfant l’a été. Afin de faire enseignement, les paysans de la ville doivent venir avec leurs truies assister à l’exécution. Même si c’est une première tentative de droit pour les animaux, très peu sortent vivants de ces procès (la plupart sont exécutés, excommuniés, etc.). Il faut attendre le XIXe pour qu’une véritable justice soit mise en place. Cependant, cette justice est encore imparfaite : jusqu’en novembre 2021, il était moins grave d’étriper un animal que de voler un vélo. Le vol était puni de trois ans d’emprisonnement et de quarante-cinq mille euros d'amende, alors que des faits de cruauté envers un animal étaient punis de deux ans et trente mille euros d’amende. Depuis la loi du 30 novembre [d], l'amende peut aller jusqu'à soixante mille euros et quatre ans d'emprisonnement ou soixante-quinze mille euros (si l’animal ne survit pas). De ce fait, les animaux sont de plus en plus considérés dans la société humaine et les scénarios du futur ne nous projettent plus uniquement dans un monde anthropocentré. Nonobstant, tous les êtres humains n’adoptent pas un point de vue unanime. Le film d’animation Princesse Mononoké [26] incarne cette complexité des points de vue. Dans ce scénario fictif, il oppose deux femmes, deux modes de vie, deux rêves pour l’avenir. L’une aspire à un monde où la nature ne serait plus menacée par la main de l’homme et l’autre à un monde où l’homme ne serait plus menacé par la nature. Son récit épique et bouleversant est également une ode à la nature. Par sa représentation esthétique, il la magnifie entre puissance et beauté. Les forêts sont luxuriantes, foisonnantes de vie avec des animaux puissants qui règnent en paix. Par conséquent, les anticipations de l’avenir dans la fiction sont diverses : entre apocalypse et harmonie. L’exposition Énergie et Désespoir [52]

, la truie (habillée de vêtements humains) doit subir la peine du talion. Blessure pour blessure, elle est mutilée comme l’enfant l’a été. Afin de faire enseignement, les paysans de la ville doivent venir avec leurs truies assister à l’exécution. Même si c’est une première tentative de droit pour les animaux, très peu sortent vivants de ces procès (la plupart sont exécutés, excommuniés, etc.). Il faut attendre le XIXe pour qu’une véritable justice soit mise en place. Cependant, cette justice est encore imparfaite : jusqu’en novembre 2021, il était moins grave d’étriper un animal que de voler un vélo. Le vol était puni de trois ans d’emprisonnement et de quarante-cinq mille euros d'amende, alors que des faits de cruauté envers un animal étaient punis de deux ans et trente mille euros d’amende. Depuis la loi du 30 novembre [d], l'amende peut aller jusqu'à soixante mille euros et quatre ans d'emprisonnement ou soixante-quinze mille euros (si l’animal ne survit pas). De ce fait, les animaux sont de plus en plus considérés dans la société humaine et les scénarios du futur ne nous projettent plus uniquement dans un monde anthropocentré. Nonobstant, tous les êtres humains n’adoptent pas un point de vue unanime. Le film d’animation Princesse Mononoké [26] incarne cette complexité des points de vue. Dans ce scénario fictif, il oppose deux femmes, deux modes de vie, deux rêves pour l’avenir. L’une aspire à un monde où la nature ne serait plus menacée par la main de l’homme et l’autre à un monde où l’homme ne serait plus menacé par la nature. Son récit épique et bouleversant est également une ode à la nature. Par sa représentation esthétique, il la magnifie entre puissance et beauté. Les forêts sont luxuriantes, foisonnantes de vie avec des animaux puissants qui règnent en paix. Par conséquent, les anticipations de l’avenir dans la fiction sont diverses : entre apocalypse et harmonie. L’exposition Énergie et Désespoir [52] (réalisée en collaboration par l’affichiste Bonnefrite, l’agence d’artitecture Encore Heureux et l’École urbaine de Lyon) explore ces deux versants de notre planète. Il y a d’un côté les rapports scientifiques pessimistes d’un monde en train de s’effondrer et de l'autre les initiatives collectives esquissant une réparation de ce monde. Ces deux mondes sont matérialisés par cent-vingt affiches peintes à la main complétées par un court texte. Les peintures associées au désespoir réalisées en noir et blanc, contrastent avec les peintures d’espoirs faites de couleurs acidulées.

(réalisée en collaboration par l’affichiste Bonnefrite, l’agence d’artitecture Encore Heureux et l’École urbaine de Lyon) explore ces deux versants de notre planète. Il y a d’un côté les rapports scientifiques pessimistes d’un monde en train de s’effondrer et de l'autre les initiatives collectives esquissant une réparation de ce monde. Ces deux mondes sont matérialisés par cent-vingt affiches peintes à la main complétées par un court texte. Les peintures associées au désespoir réalisées en noir et blanc, contrastent avec les peintures d’espoirs faites de couleurs acidulées.

Le philosophe Jacinto LAGEIRA explique que la fiction est un « catalyseur par lequel transitent des problématiques sociales, politiques ou morales [e]. » La fiction peut être utilisée dans le but de lutter pour une cause, comme celle de la maltraitance animale étudiée dans ce mémoire. Différents usages de la fiction ont alors été repérés. Il y a en premier lieu les docufictions qui oscillent entre dénoncer par des images monstrueuses de maltraitance et informer par des simplifications schématiques du réel. Ensuite, il y a les narrations qui sensibilisent en racontant avec compassion et délicatesse les histoires d’animaux fictifs ou réels. Enfin, il y a les anticipations échappant au réel, projetées dans des futurs éloignés servant à questionner le monde présent. Les créateurs de ces pièces à confiction, qu’elles soient docufictions, anticipations ou narrations, usent du pouvoir de l’esthétique afin d’atteindre le récepteur et de transmettre des messages (plus ou moins explicites). Le terme esthétique provient du grec aesthesis qui signifie : la faculté de percevoir par les sens. Autrement dit, l’esthétique est une question d’expérience sensible (de sensations). Ainsi, lorsque l’association de protection des animaux L214 [65] choisit une esthétique réaliste (avec des prises de vue in situ) l’objectif est de choquer le récepteur pour dénoncer la maltraitance animale ; tandis que l’esthétique cartoon de la campagne Save Ralph [51] cherche la compassion du spectateur afin de le sensibiliser. Le lien entre le fond et la forme ou l’esthétique et la fonction est mis en exergue (le propre même du design graphique). Derrière la forme se cache alors l’objectif d’informer, de sensibiliser, de critiquer, de faire réfléchir, de dénoncer, d’enseigner… De surcroît, l’esthétique est également une question de séduction. Les choix graphiques sont influencés par les cibles que les images-fictions doivent attirer. La campagne Save Ralph [51] servira à atteindre des personnes qui ne parviennent pas à regarder les images des campagnes [65]

servira à atteindre des personnes qui ne parviennent pas à regarder les images des campagnes [65] ; tandis que les images de L214 serviront à toucher des personnes qui ont besoin d’images chocs pour se conscientiser. De ce fait, les esthétiques forment un tout complémentaire. Cependant, les messages des images-fictions ne sont pas toujours efficaces. Les images comme celles de L214 peuvent être source de traumatismes et susciter du rejet. En parallèle, s’il n’y avait que des fictions déconnectées du réel comme Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 [63], la maltraitance animale risquerait d’être incomprise considérée uniquement comme une illusion. Nous pouvons ainsi observer tout l’avantage ou l’inconvénient d’user de la fiction offrant de larges possibilités en matière de stratégies esthétiques.

; tandis que les images de L214 serviront à toucher des personnes qui ont besoin d’images chocs pour se conscientiser. De ce fait, les esthétiques forment un tout complémentaire. Cependant, les messages des images-fictions ne sont pas toujours efficaces. Les images comme celles de L214 peuvent être source de traumatismes et susciter du rejet. En parallèle, s’il n’y avait que des fictions déconnectées du réel comme Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 [63], la maltraitance animale risquerait d’être incomprise considérée uniquement comme une illusion. Nous pouvons ainsi observer tout l’avantage ou l’inconvénient d’user de la fiction offrant de larges possibilités en matière de stratégies esthétiques.

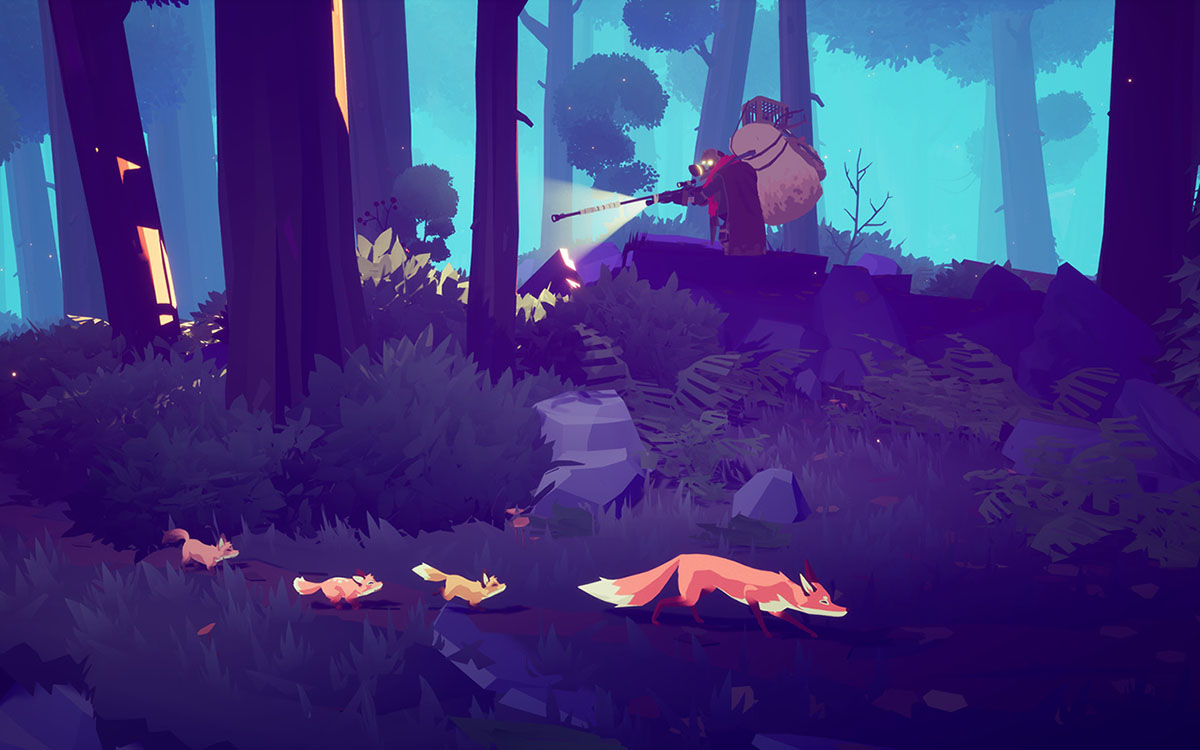

La présence du designer graphique dans la conception des pièces à confiction sélectionnée n’est pas omniprésente (bien au contraire). Cela s’explique par le fait que la fonction du designer est de répondre aux besoins des humains et non des non-humains. Le designer Victor PAPANEK (défenseur du design responsable) invite le designer à devenir le médiateur d’un monde en crise : « en tant que designers socialement et moralement engagés, nous devons répondre aux besoins d’un monde qui est au pied du mur. L’horloge de l’humanité marque toujours minuit moins une [f]. » Il propose d’utiliser le design comme un outil à modeler des outils qui permet aux utilisateurs une réflexion critique. Autrement dit, les outils du design sont des outils d’enseignement qui permettent à la société de se transformer de façon autonome. Cependant, le designer n’est ni médecin, ni scientifique, il ne sauve pas directement des vies. Il ne peut à lui seul réformer le monde entier (et peut-être qu’il ne le souhaite pas). D’autant plus que dans le cas de la maltraitance animale d’autres métiers liés au graphisme et à l’esthétique s'attèlent à cette tâche : l’illustratrice Lili CHIN conçoit régulièrement des illustrations [60] sur le langage corporel du chien pour des associations de protection des animaux ; le concepteur du jeu de société Harmonies [69]

sur le langage corporel du chien pour des associations de protection des animaux ; le concepteur du jeu de société Harmonies [69] nous éduque de façon ludique à une gestion plus respectueuse de la nature et des animaux; dans Endling : Extinction is forever [58]

nous éduque de façon ludique à une gestion plus respectueuse de la nature et des animaux; dans Endling : Extinction is forever [58] les concepteurs du jeu vidéo proposent d’incarner des animaux en voie de disparition afin de se mettre à leur place. L’avantage du designer, de l’illustrateur ou encore des concepteurs de jeux est qu’ils possèdent cette faculté de concevoir et d’imaginer permettant d’étendre le champ des possibles (sans avoir besoin de déployer des moyens démesurés). Par conséquent, est-ce que la position du designer graphique doit évoluer afin de répondre aux besoins des non-humains et non plus uniquement des humains ? Certains designers ont d’ores et déjà amorcé ce travail. Le collectif d’art et de design Nonhuman Nonsense s’engage pour la création d’un monde s’intéressant au non-humain. Dans le Pink Chicken Project [39]

les concepteurs du jeu vidéo proposent d’incarner des animaux en voie de disparition afin de se mettre à leur place. L’avantage du designer, de l’illustrateur ou encore des concepteurs de jeux est qu’ils possèdent cette faculté de concevoir et d’imaginer permettant d’étendre le champ des possibles (sans avoir besoin de déployer des moyens démesurés). Par conséquent, est-ce que la position du designer graphique doit évoluer afin de répondre aux besoins des non-humains et non plus uniquement des humains ? Certains designers ont d’ores et déjà amorcé ce travail. Le collectif d’art et de design Nonhuman Nonsense s’engage pour la création d’un monde s’intéressant au non-humain. Dans le Pink Chicken Project [39] , ils imaginent un scénario où la couleur rose pourrait devenir le symbole d’une nouvelle dynamique opposée à la violence anthropocentrique actuelle imposée aux animaux. Pour ce faire, la couleur de l’espèce entière Gallus Gallus Domesticus serait changée en rose par la technique du Gene Drive. Mais, peut-être qu’il ne s’agit même plus de s’intéresser aux humains et qu’il ne l’a jamais été en fin de compte. À l’échelle de l’âge de la Terre — estimé à quatre milliards et cinquante-quatre millions d'années — l’humanité est insignifiante, apparue il y a seulement trois ou cinq millions d’années [g]. Comme l’exprime Jean ROSTAND : « personne ne vivra la mort de la pensée humaine, et quand le dernier esprit s’éteindra sur la terre déserte, l’univers ne sentira même pas sur lui le passage d’une ombre furtive [h]. » Il se pourrait qu’après tous les efforts de l’espèce humaine pour se distinguer de la « plèbe animale [i] » il ne reste rien ni personne pour s’en souvenir.

, ils imaginent un scénario où la couleur rose pourrait devenir le symbole d’une nouvelle dynamique opposée à la violence anthropocentrique actuelle imposée aux animaux. Pour ce faire, la couleur de l’espèce entière Gallus Gallus Domesticus serait changée en rose par la technique du Gene Drive. Mais, peut-être qu’il ne s’agit même plus de s’intéresser aux humains et qu’il ne l’a jamais été en fin de compte. À l’échelle de l’âge de la Terre — estimé à quatre milliards et cinquante-quatre millions d'années — l’humanité est insignifiante, apparue il y a seulement trois ou cinq millions d’années [g]. Comme l’exprime Jean ROSTAND : « personne ne vivra la mort de la pensée humaine, et quand le dernier esprit s’éteindra sur la terre déserte, l’univers ne sentira même pas sur lui le passage d’une ombre furtive [h]. » Il se pourrait qu’après tous les efforts de l’espèce humaine pour se distinguer de la « plèbe animale [i] » il ne reste rien ni personne pour s’en souvenir.