[a] « Qui et que fabrique la fiction ? », in Cité du design, le 2 octobre 2024, en ligne, consulté le 1er octobre 2024, [https://www.citedudesign.com].

[b] GUILLER Audrey, « “ Je ne supporte pas les films violents ” : l’analyse d’une psychologue clinicienne », in Ouest France, 2023, en ligne, consulté le 12 décembre 2024, [https://www.ouest-france.fr].

[c] Pendant plus d’un an Audrey JOUGLA a réalisé un enquête en intégrant des laboratoires français, afin de comprendre la réalité de l’expérimentation animale. Elle raconte son expérience dans son ouvrage Profession : animal de laboratoire publié en 2016.

[d] PELLUCHON Corine, Réparons le monde. Humains, animaux, nature, Paris, éditions Payot & Rivages, 2020, p. 20-21.

[e] « réalité », in Larousse, en ligne, consulté le 12 décembre 2024, [https://www.larousse.fr].

[f] Le Parisien, « Il part en Antarctique prouver que la Terre est plate et découvre... qu’elle est ronde », in Youtube, 18 décembre 2024, en ligne, consulté le 21 décembre 2024, [https://www.youtube.com].

[g] BERGER John, Voir le voir, Paris, Éditions B42, 2014, p. 8.

[h] ECKENSCHWILLER Aurélie, « Abattoir », in Les Traces Habiles, en ligne, consulté le 6 novembre 2024, [https://les-traces-habiles.org].

[i] Cédric VILLAIN est enseignant en design graphique et en animation à l’esaat de Roubaix, ainsi que réalisateur de films d’animation et vidéaste sur Internet. Il lance la chaîne youtube Horror humanum est en 2012, clôturée par la suite en 2019. En 2020, il regroupe l’ensemble des vidéos au sein d’un même ouvrage.

Le 2 octobre 2024, l’unité de recherche Design & Création de l’Esadse propose une journée d’étude sur le thème Qui et que fabrique la fiction. Ils perçoivent le réel comme la « formalisation d’une fiction », autrement dit, la réalité est « une construction de faits partagée par le plus grand nombre [a]. » C’est en ce sens que les pièces à confiction étudiées dans ce chapitre sont nommées les docufictions. Ce sont des images qui cristallisent des événements passés dans l’optique d’informer l’observateur. Cependant, elles sont également considérées comme des objets de natures fictives, puisqu’elles sont non seulement sujettes à l'interprétation de la personne qui les regarde, mais également soumises aux intentions de la personne qui les conçoit.

Monstruosité

En 2019, une caméra cachée [44] révèle les conditions de vie atroces réservées aux animaux dans le laboratoire d’Hambourg : des singes sanglés par le cou tentent désespérément de s’échapper, tandis que des chiens errent dans leurs cages tachées de sang. Les appareils dans lesquels sont retenus les animaux ressemblent à des instruments de torture comme ceux observés dans la saga des films gores Saw [33]

révèle les conditions de vie atroces réservées aux animaux dans le laboratoire d’Hambourg : des singes sanglés par le cou tentent désespérément de s’échapper, tandis que des chiens errent dans leurs cages tachées de sang. Les appareils dans lesquels sont retenus les animaux ressemblent à des instruments de torture comme ceux observés dans la saga des films gores Saw [33] de James WAN. Le réalisateur met en scène des jeux sanglants où les victimes doivent parvenir à se libérer de mécanismes infernaux. Selon la psychologue Sabine DUFLO, des images d’une telle violence peuvent générer des « mini-traumatismes [b] » pour ceux qui parviennent à les regarder, quand d’autres ne parviennent même pas à supporter cette violence. C’est pourquoi dans son enquête en caméra cachée sur l’expérimentation animale en laboratoire [c], la professeur de philosophie et journaliste Audrey JOUGLA n’inclut que peu d’images. À contrario, l’association L214 décide de faire sa marque de fabrique ces images monstrueuses. Dans sa lutte contre la maltraitance animale, l’association mène des enquêtes en caméra cachée montrant les conditions de vie et de mort des animaux en abattoir. Des images filmées récemment dévoilent les conditions déplorables de vie des cochons dans l’élevage intensif EARL La Rose des vents à Saint-Carreuc [65]. Sur ces images, brutes nous pouvons voir : des truies en maternité confinées dans des cages à peine plus grandes qu’elles, des porcelets chétifs tués par claquage contre un mur, des cadavres parmi les vivants… Cependant, comme le souligne Corine PELLUCHON dans son ouvrage Réparons le monde nous mettons en place des « stratégies psychologiques [d] » afin de faire face au sentiment négatif que peuvent susciter ces images. C’est pourquoi, en dépit des faits énoncés par de nombreuses vidéos attestant de l’intensité de la souffrance animale dans les abattoirs, la plupart des êtres humains ne modifient pas leur mode de vie.

de James WAN. Le réalisateur met en scène des jeux sanglants où les victimes doivent parvenir à se libérer de mécanismes infernaux. Selon la psychologue Sabine DUFLO, des images d’une telle violence peuvent générer des « mini-traumatismes [b] » pour ceux qui parviennent à les regarder, quand d’autres ne parviennent même pas à supporter cette violence. C’est pourquoi dans son enquête en caméra cachée sur l’expérimentation animale en laboratoire [c], la professeur de philosophie et journaliste Audrey JOUGLA n’inclut que peu d’images. À contrario, l’association L214 décide de faire sa marque de fabrique ces images monstrueuses. Dans sa lutte contre la maltraitance animale, l’association mène des enquêtes en caméra cachée montrant les conditions de vie et de mort des animaux en abattoir. Des images filmées récemment dévoilent les conditions déplorables de vie des cochons dans l’élevage intensif EARL La Rose des vents à Saint-Carreuc [65]. Sur ces images, brutes nous pouvons voir : des truies en maternité confinées dans des cages à peine plus grandes qu’elles, des porcelets chétifs tués par claquage contre un mur, des cadavres parmi les vivants… Cependant, comme le souligne Corine PELLUCHON dans son ouvrage Réparons le monde nous mettons en place des « stratégies psychologiques [d] » afin de faire face au sentiment négatif que peuvent susciter ces images. C’est pourquoi, en dépit des faits énoncés par de nombreuses vidéos attestant de l’intensité de la souffrance animale dans les abattoirs, la plupart des êtres humains ne modifient pas leur mode de vie.

Schématisation

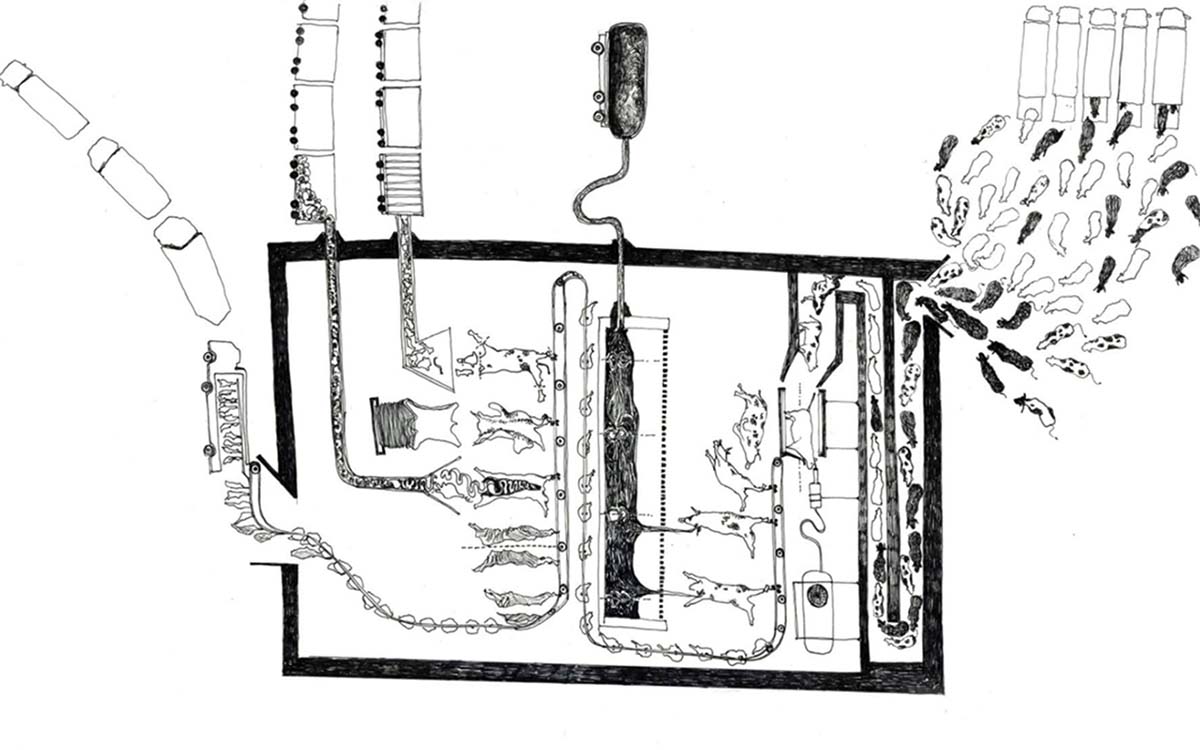

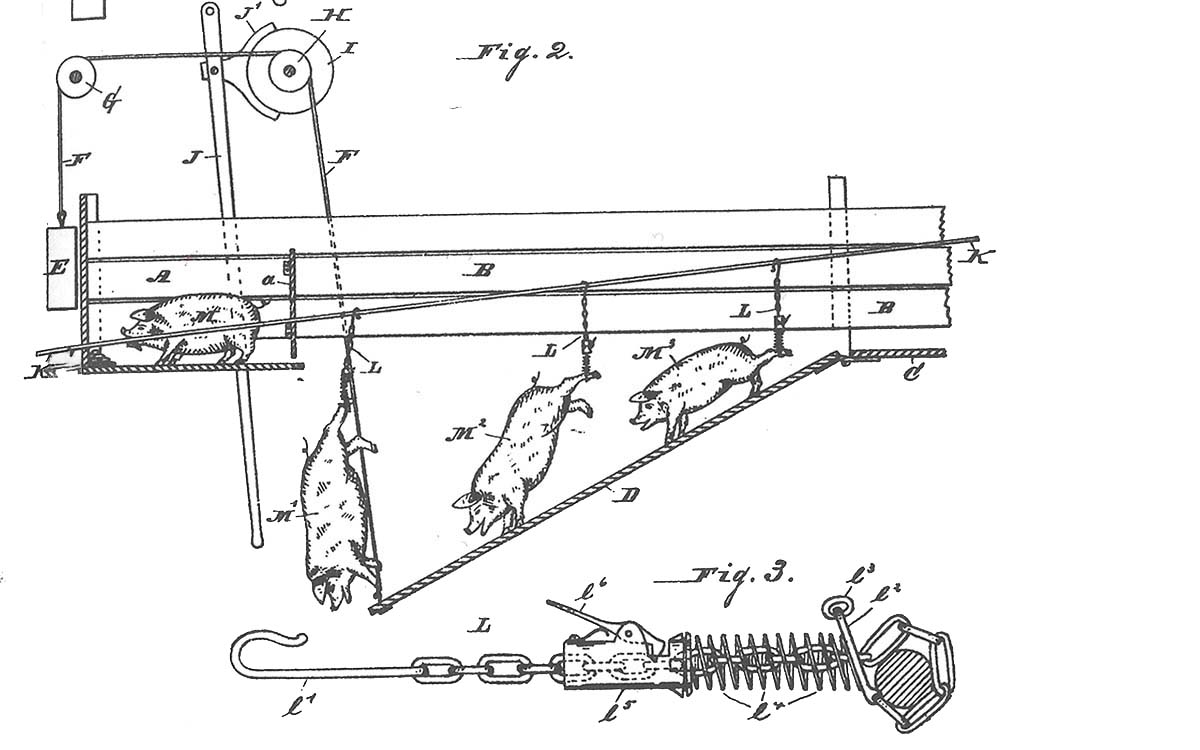

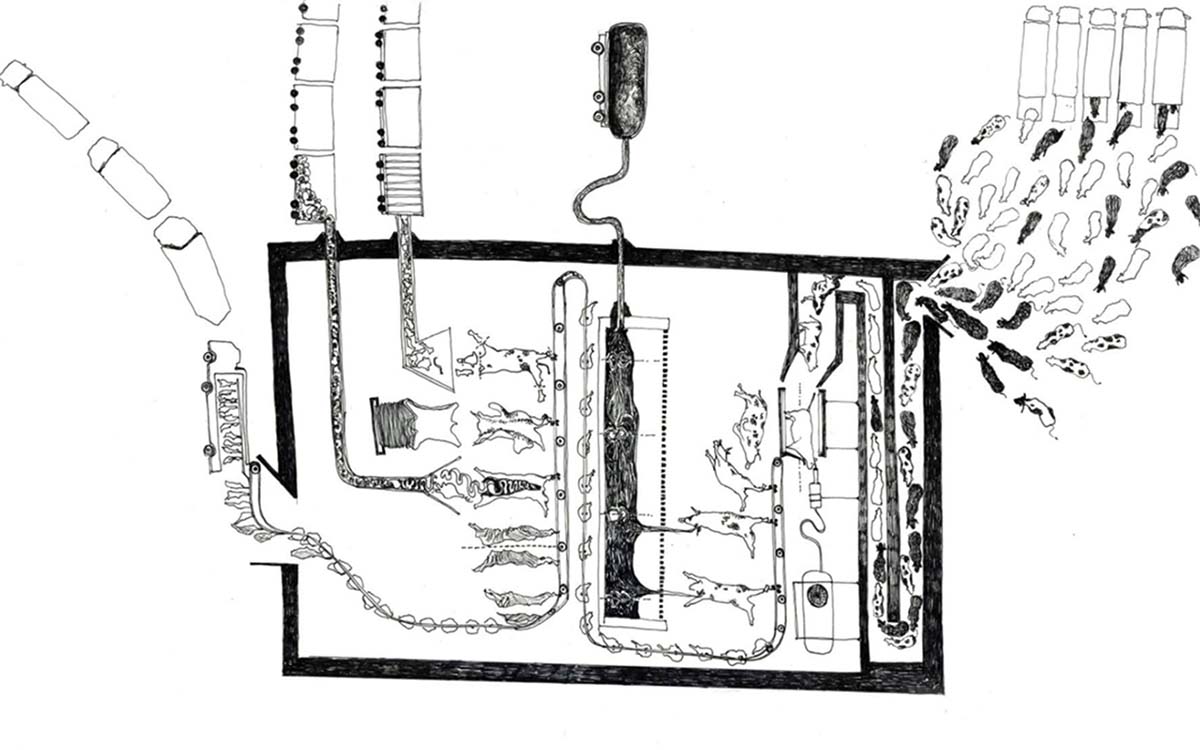

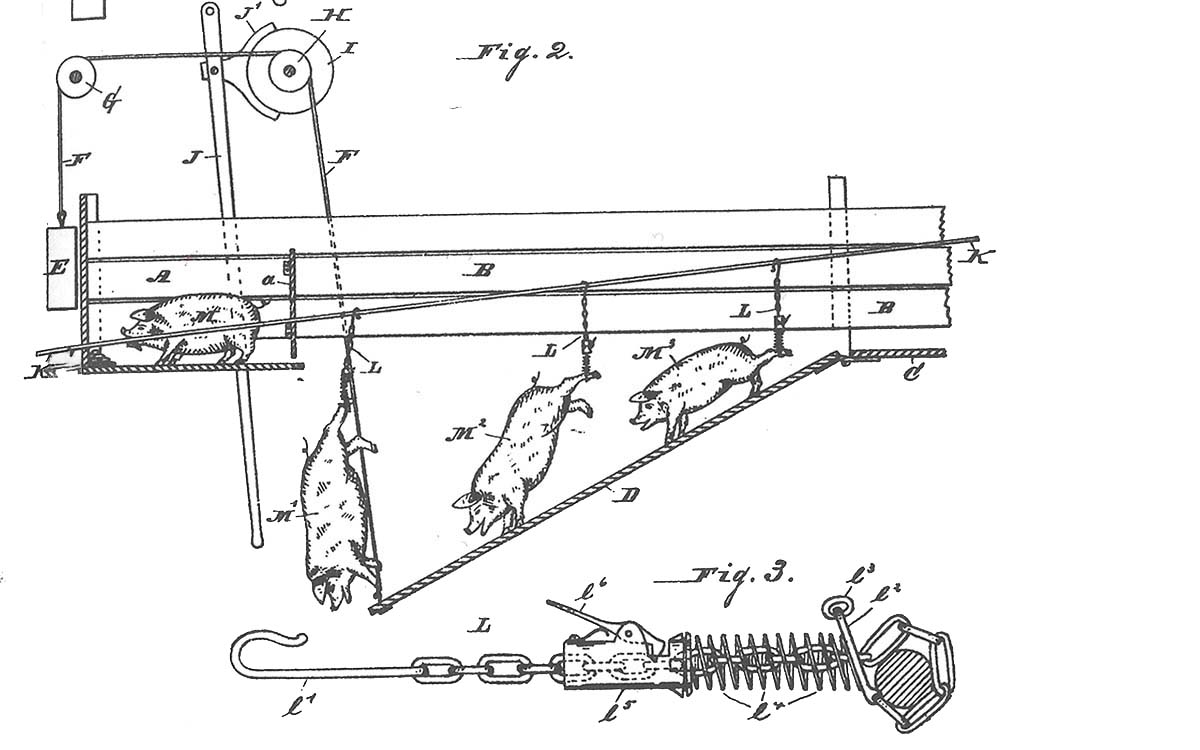

Les images in situ observées précédemment sont questionnables quant à leur appartenance à la fiction. En effet, ce sont des événements relatés avec des données précises, constituant des preuves indéniables de leurs existences. Par définition, la réalité est ce qui « existe en fait [e] ». Cependant, si un individu n’a pas lui-même vécu les faits énoncés dans l’immédiateté, il peut douter de la véracité de ces faits. C’est pourquoi en dépit des preuves scientifiques certains doutent encore que la Terre soit sphérique. Après avoir affirmé pendant dix ans que la Terre était plate, le youtubeur nommé Jeran CAMPANELLA a décidé d’aller jusqu’en Antarctique pour constater par lui-même que la Terre n’était finalement pas plate [f]. De surcroît, la perception d’une image dépend de qui la regarde et de l'époque dans laquelle il se situe, c’est ce qu’explique John BERGER : « notre façon de voir dépend de ce que nous savons ou de ce que nous croyons [g] ». Prenons l’exemple de deux schémas réalisés à des époques différentes traitant d’un même sujet : les méthodes d’abattage des animaux d’élevage. Dans Abattoir [34] l'architecte et designer Aurélie ECKENSCHWILLER reconstitue les étapes d’abattage au sein d’un dessin synthétique. Elle ne cherche pas à reconstituer le fonctionnement précis d’une machine à partir de données détaillées, au contraire, elle synthétise avec des faits et son imagination le fonctionnement d’un système entier qui transforme des êtres vivants en viande. Ce schéma est réalisé en 2011, de ce fait, sa manière de schématiser est imprégnée par une époque où l’on se questionne sur le statut de l’animal. En revanche, le créateur de L’Appareil servant à saisir et suspendre les cochons [15]

l'architecte et designer Aurélie ECKENSCHWILLER reconstitue les étapes d’abattage au sein d’un dessin synthétique. Elle ne cherche pas à reconstituer le fonctionnement précis d’une machine à partir de données détaillées, au contraire, elle synthétise avec des faits et son imagination le fonctionnement d’un système entier qui transforme des êtres vivants en viande. Ce schéma est réalisé en 2011, de ce fait, sa manière de schématiser est imprégnée par une époque où l’on se questionne sur le statut de l’animal. En revanche, le créateur de L’Appareil servant à saisir et suspendre les cochons [15] détaille le mécanisme d’une machine avec précision et neutralité. Ce schéma, datant de 1882, incarne un rapport complètement différent avec l’animal perçu presque exclusivement comme une ressource pour l’humain. Au-delà de cette différence de point de vue, ces deux dessins ont pour point commun d’atténuer la violence des scènes d’abattoir par leur distanciation esthétique avec le réel. En effet, Aurélie ECKENSCHWILLER perçoit le dessin comme une technique qui « se nourrit du réel et le métaphorise, il permet de construire une réalité préférable (un imaginaire) [h]. »

détaille le mécanisme d’une machine avec précision et neutralité. Ce schéma, datant de 1882, incarne un rapport complètement différent avec l’animal perçu presque exclusivement comme une ressource pour l’humain. Au-delà de cette différence de point de vue, ces deux dessins ont pour point commun d’atténuer la violence des scènes d’abattoir par leur distanciation esthétique avec le réel. En effet, Aurélie ECKENSCHWILLER perçoit le dessin comme une technique qui « se nourrit du réel et le métaphorise, il permet de construire une réalité préférable (un imaginaire) [h]. »

Vulgarisation

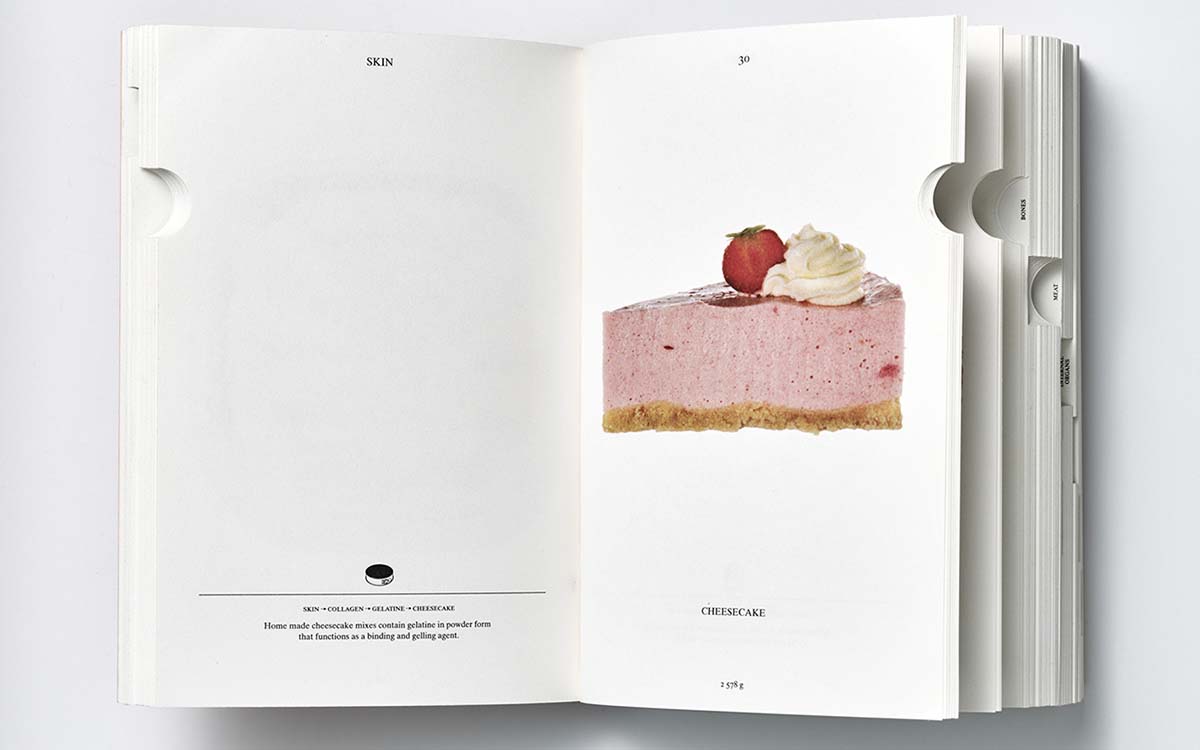

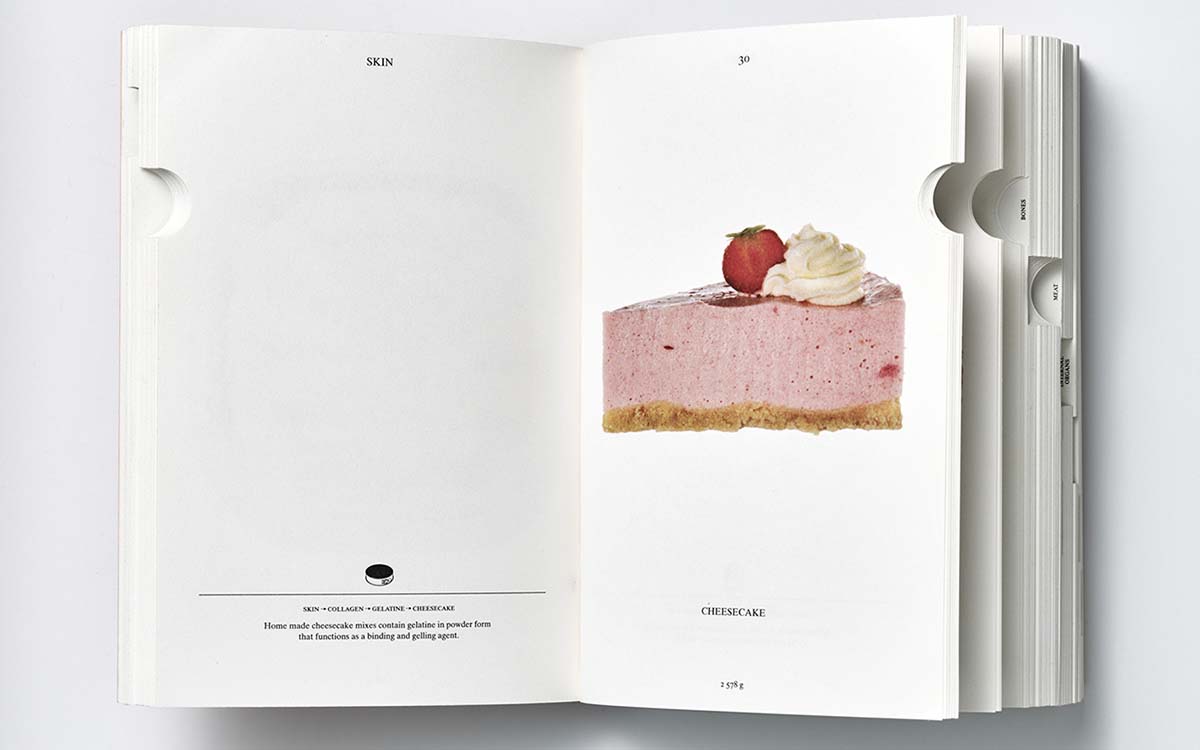

Le registre esthétique influence ainsi la perception d’un fait réel et son impact sur l’observateur. Par une simplification ou une vulgarisation du réel, il est possible de représenter des réalités qui sont préférables à regarder ou plutôt moins traumatisantes. Dans Horror Humanum Est [47], le designer graphique Cédric VILLAIN [i], répertorie les événements les plus horribles de l’histoire de l’humanité à l’aide d’un répertoire formel proche de l’illustration pour enfant. Par son graphisme condensé et minimaliste, il parvient à représenter avec légèreté l’extermination de milliers de grandes tortues terrestres qui s’est produit au XVIe siècle sur l’archipel des Mascareignes. Des petits bonshommes bâtons animés (faits d’aplats rouges et noirs) capturent les tortues, percent leurs carapaces pour enfin les découper en morceaux afin d’en extraire l’huile. Ainsi, par cet exercice de vulgarisation, l’auteur rend compte simplement de faits complexes et violents. De surcroît, en répertoriant tous ces événements horribles, l’objectif est au fond celui d’un devoir de mémoire, d’une nécessité de transmettre les faits passés pour ne pas oublier. Dans son projet d’édition Pig 05049 [31] , la designeuse Christien MEINDERTSMA parvient quant à elle à se détacher de toute représentation de la violence. Il n’y a ni éclaboussure de sang ni armes brutales. Il n’y a que des objets photographiés imprimés à l’échelle sur des pages d’un blanc immaculé. En effet, la designeuse recense cent-quatre-vingt-cinq artefacts représentatifs des usages post-mortems d’un porc abattu dans la chaîne industrielle. Ces objets sont classés en sept catégories en fonction des parties du corps du porc. Ce livre représente l’animal comme une matière première unique en son genre, source de nombre d’objets du quotidien d’un humain (cigarette, savon, etc.).

, la designeuse Christien MEINDERTSMA parvient quant à elle à se détacher de toute représentation de la violence. Il n’y a ni éclaboussure de sang ni armes brutales. Il n’y a que des objets photographiés imprimés à l’échelle sur des pages d’un blanc immaculé. En effet, la designeuse recense cent-quatre-vingt-cinq artefacts représentatifs des usages post-mortems d’un porc abattu dans la chaîne industrielle. Ces objets sont classés en sept catégories en fonction des parties du corps du porc. Ce livre représente l’animal comme une matière première unique en son genre, source de nombre d’objets du quotidien d’un humain (cigarette, savon, etc.).