[a] Une Exposition universelle est un événement organisé au sein des grandes villes du monde entier, dans l’optique d’exposer les innovations du pays accueillant l’exposition.

[b] BERGER John, Voir le voir, Paris, Édition B42, 2014, p. 7.

[c] SOTO CALDERÓN Andrea, « L’image et la fiction dans la pensée de Jacques Rancière », in Cairn.Info, en ligne, consulté le 07/01/2024, [https://shs.cairn.info].

[d] Ce terme est utilisé pour la première fois par l’hydrobiologiste Eugène STOERMER dans les années 1980, puis il est mis en exergue par Paul Josef CRUTZEN, Prix Nobel de chimie.

[e] Dictionnaire critique de l’Anthropocène, Paris, CNRS éditions, 2020, p. 57.

[f] DISDIER Valérie et al., Néolithique Anthropocène. Dialogue autour des 12000 dernières années, Paris, éditions deux-cent-cinq, 2021, p. 12.

[g] C’est un terme proposé en 2005 par les climatologues Will STEFFEN, Paul CRUZEN et l’historien John MCNEILL.

[h] « 2 août 2023 : Jour du dépassement de la Terre alerte rouge pour la planète bleue », in WWF, 2023, en ligne, consulté le 12/12/2024, [https://www.wwf.fr].

[i] LAGEIRA Jacinto, La Déréalisation du monde. Réalité et fiction en conflit, Arles, Jacqueline Chambon, 2010, p. 8.

[j] PELLUCHON Corine, Réparons le monde. Humains, animaux, nature, Paris, éditions Payot & Rivages, 2020, p. 20-21.

[k] LAGEIRA Jacinto, Ibid., p. 91.

En janvier 1937, le gouvernement de la République espagnole est en pleine résistance face à un coup d’État militaire. Dans cette période de crise, il passe commande auprès de Pablo PICASSO, afin que l’artiste renommé réalise une œuvre pour le pavillon espagnol de l’Exposition universelle [a] de Paris. L’artiste s’inspire du bombardement de la ville de Guernica faisant de nombreuses victimes civiles. L’œuvre intitulée en son nom, Guernica [19] , est peinte en noir et blanc. Ce choix colorimétrique, fait référence à la couleur des photographies d’époque de l’événement. Pour autant, il ne représente pas cet événement de manière réaliste comme une photographie. Il l'illustre par une esthétique cubique fourmillant de symboles fictifs animaux et humains : l’ampoule symbolise l’explosion, le cheval hurlant de douleur matérialise l'incompréhension des victimes, etc. Dans son ouvrage Voir le voir, l'écrivain engagé et critique d’art John BERGER, met en avant l’importance des images dans notre rapport au monde : « La vue [...] marque notre place dans le monde : les mots nous disent le monde, mais les mots ne peuvent pas défaire ce monde qui est fait [b]. » En ce sens, même si Guernica n’a pas fait l’unanimité recevant des critiques déconcertées par sa représentation fictive de l’événement, l’œuvre a permis de mobiliser les opinions de pays à l’international pour la cause républicaine. Cette image-fiction, mise au service d’une cause, a permis de défaire ce qui avait été fait. De surcroît, comme exprimé par John BERGER, comparées au langage les images ont pour avantage l'instantanéité. Les images ne sont pas uniquement des représentations de ce qui a été vu ou vécu. Leurs enjeux peuvent être plus grands et influencer d’autres domaines que l’art, tel que la politique, le droit, l’histoire ou encore les sciences. Les images aujourd’hui omniprésentes dans l’environnement humain influencent ainsi notre perception du monde, plus que des représentations, les images sont des « opérations [c] ».

, est peinte en noir et blanc. Ce choix colorimétrique, fait référence à la couleur des photographies d’époque de l’événement. Pour autant, il ne représente pas cet événement de manière réaliste comme une photographie. Il l'illustre par une esthétique cubique fourmillant de symboles fictifs animaux et humains : l’ampoule symbolise l’explosion, le cheval hurlant de douleur matérialise l'incompréhension des victimes, etc. Dans son ouvrage Voir le voir, l'écrivain engagé et critique d’art John BERGER, met en avant l’importance des images dans notre rapport au monde : « La vue [...] marque notre place dans le monde : les mots nous disent le monde, mais les mots ne peuvent pas défaire ce monde qui est fait [b]. » En ce sens, même si Guernica n’a pas fait l’unanimité recevant des critiques déconcertées par sa représentation fictive de l’événement, l’œuvre a permis de mobiliser les opinions de pays à l’international pour la cause républicaine. Cette image-fiction, mise au service d’une cause, a permis de défaire ce qui avait été fait. De surcroît, comme exprimé par John BERGER, comparées au langage les images ont pour avantage l'instantanéité. Les images ne sont pas uniquement des représentations de ce qui a été vu ou vécu. Leurs enjeux peuvent être plus grands et influencer d’autres domaines que l’art, tel que la politique, le droit, l’histoire ou encore les sciences. Les images aujourd’hui omniprésentes dans l’environnement humain influencent ainsi notre perception du monde, plus que des représentations, les images sont des « opérations [c] ».

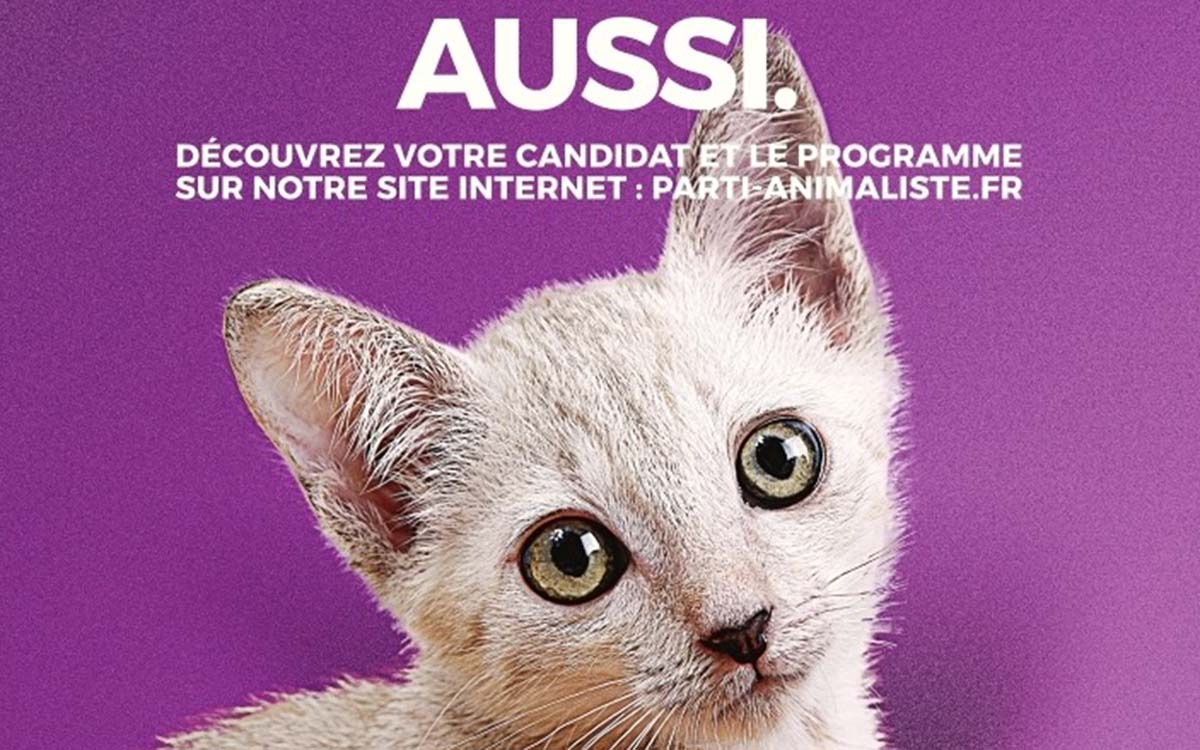

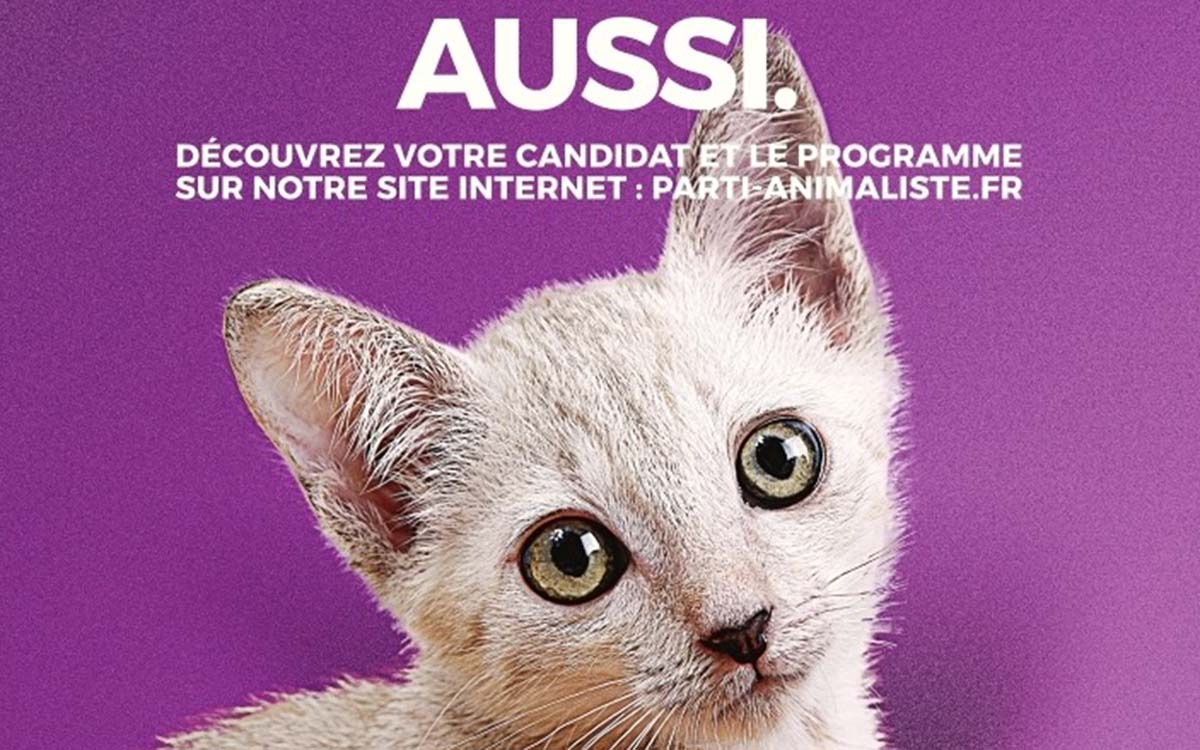

Afin d’étudier la portée de ces images faites de fiction impliquéee dans une cause, nous allons étudier le cas particulier de la maltraitance animale. En 2017, une curieuse affiche [45] se démarque des autres pour les élections législatives françaises. Au lieu d’user d’un visage politique humain planté dans un paysage fait d’un ciel bleu rassurant, le Parti animaliste choisit un chat aux yeux écarquillés sur un fond violet uni. De cette façon, les membres du parti cherchent à démontrer par l’image que les animaux comptent autant que les humains. Créé un an auparavant, le Parti animaliste français est récent et incarne donc les nouveaux enjeux qui préoccupent l’humain. En effet, le XIXe siècle voit naître une crise de l’habitabilité de la Terre qui remet en question les modes de vie humains et la considération des non-humains. Un nouveau terme intègre notre vocabulaire : « l’anthropocène [d] ». Le Dictionnaire critique de l'Anthropocène définit ce terme comme « l’entrée dans une nouvelle époque géologique caractérisée par l’empreinte généralisée et irréversible des êtres humains et de leurs activités sur la Terre [e]. » Certains pensent que cette nouvelle ère des hommes aurait débuté dès le Néolithique. Dans l’exposition dirigée par Valérie DISDIER et Michel LUSSAULT, intitulée Néolithique Anthropocène. Dialogue autour des 12000 dernières années, une corrélation est mise en lumière entre les problèmes que nous connaissons aujourd’hui et les révolutions qui se sont produites dans la période Néolithique : « l’agriculture, la sédentarité, l’urbanisation, la domestication qui débutent alors sont à l’origine des défrichements, de l’étalement urbain ou des pollutions actuelles [f]. » Pour autant c’est à partir des années cinquante que se produit la « Grande accélération [g] », où la population, l’urbanisation et le gaz à effet de serre initient leur montée en flèche. En effet, face au nombre croissant d’humains, nous avons puisé de façon exponentielle dans les ressources de la planète. Par conséquent, chaque année, le Jour du dépassement — le stade où nous avons consommé toutes les ressources que notre planète peut régénérer en une année — est franchi de plus en plus tôt (en 1971 au mois de décembre et en 2023 au mois d’août [h]). En parallèle de cette dégradation de la Terre impactant tout le vivant, le sort des animaux dans notre société est d’autant plus remis en question, et ce, depuis le XIXe siècle. Les lois adoptées en leur faveur et les organismes de défense des animaux se multiplient. Concernant les lois, il y a par exemple en 1850 la loi Grammont contre les sévices publics, puis en 1959 cette loi est étendue aux sévices privés ou encore en 2015 l’article 512-14 du Code Civil qui déclare les animaux comme des êtres sensibles. S’agissant des organismes, nous pouvons penser à la création en 1845 de la SPA (Société de Protection des animaux), en 1968 de l’OPAL (Recherche Expérimentale et Protection de l’Animal de Laboratoire) et en 2003 de L214 (l’association de défense des animaux utilisés comme ressources alimentaires). C’est ainsi que l’être humain redessine les limites qu’il doit s’imposer avec l’animal. Il définit ce qui constitue de la maltraitance. L’OMSA (Organisation Mondiale de la Santé Animale) a instauré cinq libertés fondamentales énoncées en 1965 et universellement reconnues :

se démarque des autres pour les élections législatives françaises. Au lieu d’user d’un visage politique humain planté dans un paysage fait d’un ciel bleu rassurant, le Parti animaliste choisit un chat aux yeux écarquillés sur un fond violet uni. De cette façon, les membres du parti cherchent à démontrer par l’image que les animaux comptent autant que les humains. Créé un an auparavant, le Parti animaliste français est récent et incarne donc les nouveaux enjeux qui préoccupent l’humain. En effet, le XIXe siècle voit naître une crise de l’habitabilité de la Terre qui remet en question les modes de vie humains et la considération des non-humains. Un nouveau terme intègre notre vocabulaire : « l’anthropocène [d] ». Le Dictionnaire critique de l'Anthropocène définit ce terme comme « l’entrée dans une nouvelle époque géologique caractérisée par l’empreinte généralisée et irréversible des êtres humains et de leurs activités sur la Terre [e]. » Certains pensent que cette nouvelle ère des hommes aurait débuté dès le Néolithique. Dans l’exposition dirigée par Valérie DISDIER et Michel LUSSAULT, intitulée Néolithique Anthropocène. Dialogue autour des 12000 dernières années, une corrélation est mise en lumière entre les problèmes que nous connaissons aujourd’hui et les révolutions qui se sont produites dans la période Néolithique : « l’agriculture, la sédentarité, l’urbanisation, la domestication qui débutent alors sont à l’origine des défrichements, de l’étalement urbain ou des pollutions actuelles [f]. » Pour autant c’est à partir des années cinquante que se produit la « Grande accélération [g] », où la population, l’urbanisation et le gaz à effet de serre initient leur montée en flèche. En effet, face au nombre croissant d’humains, nous avons puisé de façon exponentielle dans les ressources de la planète. Par conséquent, chaque année, le Jour du dépassement — le stade où nous avons consommé toutes les ressources que notre planète peut régénérer en une année — est franchi de plus en plus tôt (en 1971 au mois de décembre et en 2023 au mois d’août [h]). En parallèle de cette dégradation de la Terre impactant tout le vivant, le sort des animaux dans notre société est d’autant plus remis en question, et ce, depuis le XIXe siècle. Les lois adoptées en leur faveur et les organismes de défense des animaux se multiplient. Concernant les lois, il y a par exemple en 1850 la loi Grammont contre les sévices publics, puis en 1959 cette loi est étendue aux sévices privés ou encore en 2015 l’article 512-14 du Code Civil qui déclare les animaux comme des êtres sensibles. S’agissant des organismes, nous pouvons penser à la création en 1845 de la SPA (Société de Protection des animaux), en 1968 de l’OPAL (Recherche Expérimentale et Protection de l’Animal de Laboratoire) et en 2003 de L214 (l’association de défense des animaux utilisés comme ressources alimentaires). C’est ainsi que l’être humain redessine les limites qu’il doit s’imposer avec l’animal. Il définit ce qui constitue de la maltraitance. L’OMSA (Organisation Mondiale de la Santé Animale) a instauré cinq libertés fondamentales énoncées en 1965 et universellement reconnues :

- l’absence de faim, de soif et de malnutrition

- l’absence de peur et de détresse

- l’absence de stress physique ou thermique

- l’absence de douleur, de lésions et de maladie

- la possibilité pour l’animal d’exprimer les comportements normaux de son espèce

Lorsque l’une ou plusieurs de ces cinq libertés sont bafouées, il s'agit alors de maltraitance animale. Pour autant, même si ces règles existent, des actes de maltraitance animale continuent d’être observés. Nombre d’images en témoignent et deviennent les nerfs de la guerre des divers organismes de défense des animaux.

Que peuvent alors les images-fictions dans la lutte contre la maltraitance animale ? Dans cette recherche, il s’agit d’observer l'esthétique des images-fictions constituant des façons de lutter contre la maltraitance animale, autrement dit l’objectif est d’étudier leur design graphique. Le design trouve ses origines dans la critique de l’industrie. Il naît de la volonté d'associer la fonction à la décoration. En somme, il s’agit de concevoir en alliant l’esthétique à la pratique. Quant au graphisme, étymologiquement, c’est un geste, le geste de dessiner ainsi que celui d’écrire. Le dessin est un signe mimétique et une imitation du réel, tandis que le signe écrit est arbitraire et simplifie le rapport au monde. L’un est le fruit d’une sensibilité et l’autre d’un intellect. De ce fait, le graphisme est à la fois réalité et fiction. La frontière entre ces deux notions est complexe à délimiter et sujette à controverse. Lorsque la fiction est l’antonyme de la réalité considérée comme un simulacre en dehors du réel, pour le philosophe et historien de l’art Jacinto LAGEIRA, elle est aussi une « esthétisation de la réalité [i] » qui use justement de leurres et de semblants pour agir sur le récepteur. C’est pour ces raisons que les créateurs d’images luttant contre la maltraitance animale s’emparent de la fiction. Elle permet de traiter du réel par des détours et de trouver diverses tactiques face à la négation de la maltraitance animale. En effet, selon la philosophe Corine PELLUCHON, si nos modes de vie continuent, malgré les preuves bien réelles avancées par les associations de défense, c’est parce que l’humain met en place des « stratégies psychologiques de défense comme le déni, le clivage, la rationalisation [j]. »

Ainsi, il s'agit d’étudier de quelle manière la fiction et les choix esthétiques peuvent permettre de lutter en image pour cette cause ou inversement. Pour ce faire, j’ai sélectionné soixante-dix images qui constituent des pièces à « confiction [k]». En analysant ces images, j’ai pu repérer des similitudes et les classifier en trois catégories : les docufictions, les narrations et les anticipations. Les images-fictions sélectionnées ne sont pas uniquement des représentations de faits de maltraitance. Elles représentent également l’évolution des rapports humains avec les animaux qui ont un lien avec notre manière de les traiter — ou les maltraiter — au cours de l’histoire. Nous avons navigué entre humaniser et chosifier l’animal, ce qui en a donné des conceptions variées au fil de l'évolution de leur représentation. C’est pourquoi je m’intéresse principalement aux animaux domestiques, puisque l’être humain a une influence considérable sur ces êtres. Il s’agira non seulement d’observer les rapports passés et présents, mais aussi les rapports futurs anticipés au travers de la fiction.