[a] SCHAEFFER Jean-Marie, « Avant-propos », in La Fin de l’exception humaine, Mayenne, Gallimard, 2007, p. 14.

[b] BAINBRIDGE David, La Classification animale. Une histoire illustrée, traduit de l’anglais par Denis RICHARD, Paris, Delachaux et Niestlé, 2020, p. 6.

[c] NOUYRIGAT Vincent, « Nature humaine : la quête désespérée et multiséculaire de ce qui nous distingue des autres animaux », in Nature, epsiloon, Hors Série n°9, 2023, p. 73.

[d] DIGARD Jean-Pierre, L’Homme et les animaux domestiques, Paris, Fayard, 1990, p.30-31.

[e] DELORT Robert, « Histoire des animaux et histoire des hommes », in Les Animaux ont une histoire, Paris, Seuil, 1993, p. 148-149.

[f] THOUY Hélène, RENAN Laure, Sauver les animaux et nous sauver nous-mêmes, Lormont, Le bord de l'eau, 2022, p. 15.

[g] concept philosophique porté notamment par Hannah ARENDT (philosophe juive d’origine allemande réfugiée aux États-Unis), cette expression paradoxale renvoie à ce mal qui s’est banalisé pendant la Shoah sous le couvert de la loi.

En 1972, Michel PASTOUREAU présente sa thèse sur le « bestiaire héraldique médiéval ». Il est l’un des premiers historiens à s’intéresser aux relations qui unissent l’homme à l’animal. Il met en avant l’idée que l’histoire humaine n’est pas uniquement façonnée par l’humain lui-même, mais aussi par l’animal, et ce, dès l’origine. Pourtant l’humain a tendance à se considérer tel un être unique et supérieur aux autres vivants. Le philosophe et spécialiste de l’expérience esthétique Jean-Marie SCHAEFFER désigne cette conviction comme la « thèse de l’exception humaine [a] ». Dans ce chapitre, nous allons observer comment cette conviction a provoqué une rupture ontique entre l’être humain et l’animal au fil du temps : l’animal sauvage devenant un être domestiqué voir sacrifié pour et par l’homme.

Des animaux apprivoisés

L’animal est l’un des premiers thèmes de dessin esquissé par une main humaine, les peintures rupestres de la grotte de Lascaux [1] en témoignent. L'animal est au premier plan fait de contours noirs et d’aplats principalement ocres. Ces peintures animalières sont réalisées par des chasseurs observant avec attention la nature, cherchant à distinguer le féroce du docile. Puis, les animaux et les humains vont trouver des avantages dans le fait de se rapprocher pour chasser et se nourrir. C’est ainsi que l’être humain va apprivoiser l’animal et vaincre la crainte ou la répulsion qui existe entre l’homme et la bête sauvage. Son ambition, de représenter visuellement les formes de vie animale, va devenir plus organisée et structurée au Moyen Âge. Les tracés de la grotte de Lascaux autrefois maladroits vont peu à peu se préciser sous forme de bestiaires (avec une palette de couleur qui s’élargie). Le Bestiaire d'Aberdeen [3]

en témoignent. L'animal est au premier plan fait de contours noirs et d’aplats principalement ocres. Ces peintures animalières sont réalisées par des chasseurs observant avec attention la nature, cherchant à distinguer le féroce du docile. Puis, les animaux et les humains vont trouver des avantages dans le fait de se rapprocher pour chasser et se nourrir. C’est ainsi que l’être humain va apprivoiser l’animal et vaincre la crainte ou la répulsion qui existe entre l’homme et la bête sauvage. Son ambition, de représenter visuellement les formes de vie animale, va devenir plus organisée et structurée au Moyen Âge. Les tracés de la grotte de Lascaux autrefois maladroits vont peu à peu se préciser sous forme de bestiaires (avec une palette de couleur qui s’élargie). Le Bestiaire d'Aberdeen [3] en est un fier exemple, richement illustré de créatures familières, singulières ou mythiques. La palette de couleur s’élargit et les animaux enluminés sont positionnés dans des cases. C’est à la Renaissance que les formes des créatures s’affinent véritablement animées par des ambitions scientifiques. Vivant entouré d’animaux, Léonard DE VINCI va notamment étudier les mouvements des chats [6]

en est un fier exemple, richement illustré de créatures familières, singulières ou mythiques. La palette de couleur s’élargit et les animaux enluminés sont positionnés dans des cases. C’est à la Renaissance que les formes des créatures s’affinent véritablement animées par des ambitions scientifiques. Vivant entouré d’animaux, Léonard DE VINCI va notamment étudier les mouvements des chats [6] en détail. Une page entière est dédiée à la représentation de l’animal dessiné dans une vingtaine de positions avec une plume et de l’encre noire.

en détail. Une page entière est dédiée à la représentation de l’animal dessiné dans une vingtaine de positions avec une plume et de l’encre noire.

Des animaux domestiqués

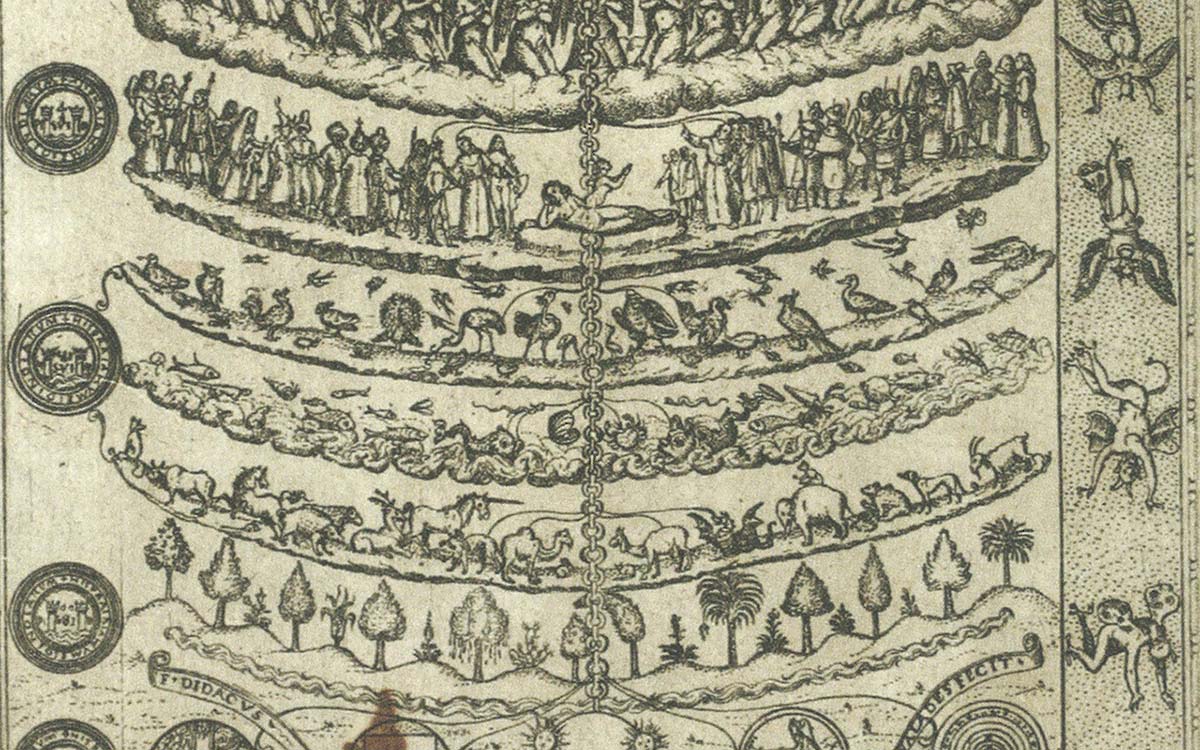

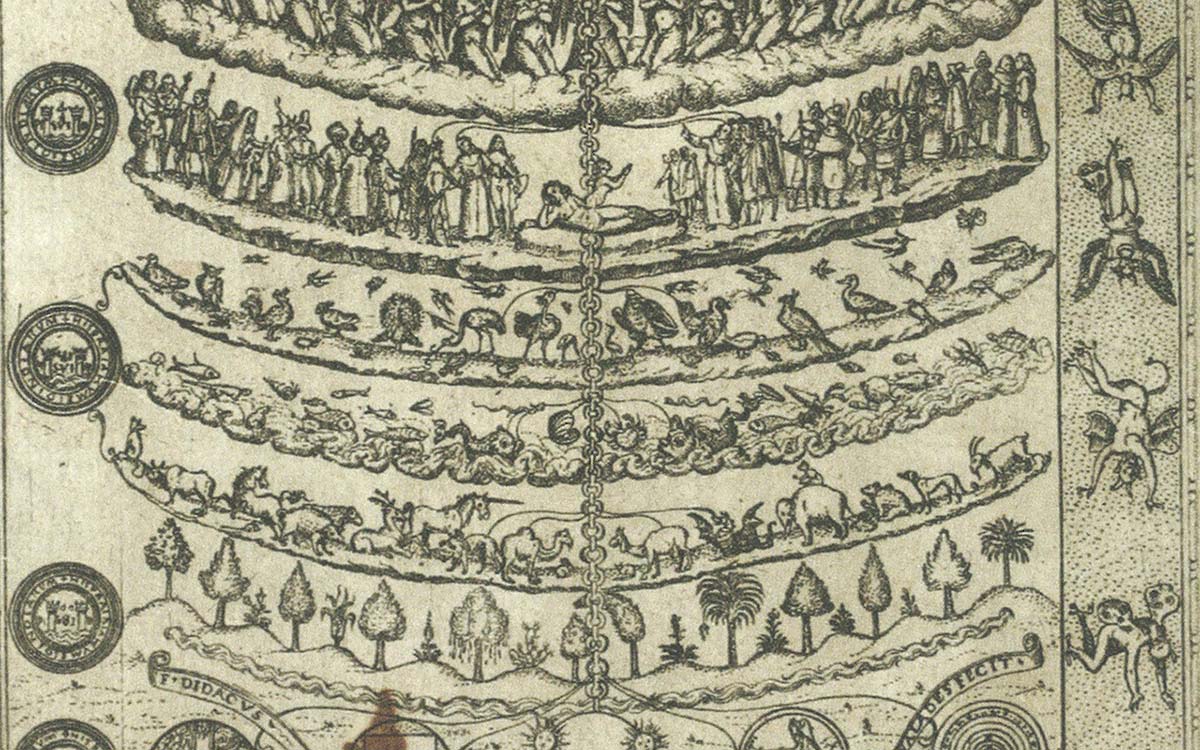

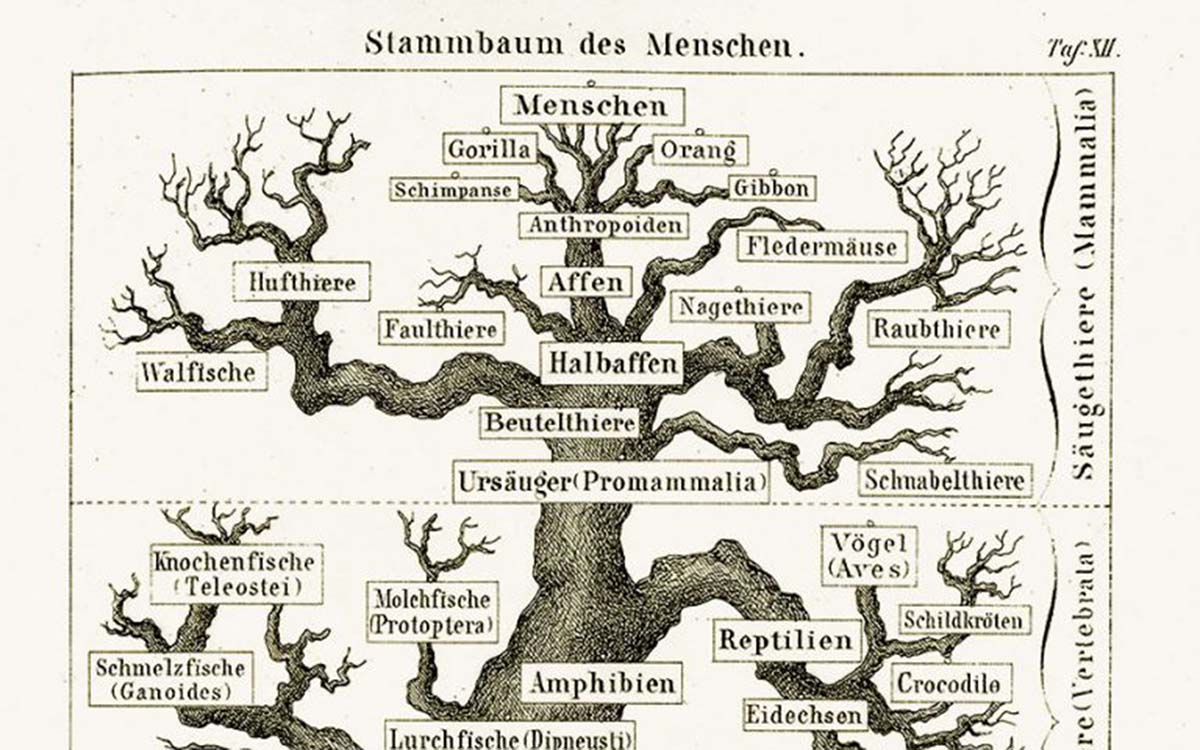

La classification des créatures animales nous a légué un riche héritage visuel et artistique. Selon le biologiste et anatomiste David BAINBRIDGE, cette volonté de classer le vivant a non seulement été animée par un « impératif pratique [b] », mais aussi par une obstination de distinguer l’humain de l'animal. Dès l'Antiquité, des penseurs ont cherché à savoir si l’homme était une exception se distinguant des autres animaux. Il s’agissait de l’âme chez Aristote, puis du rire chez Rabelais ou encore du langage chez Descartes. Plus tard, des zoologues et éthologues (spécialistes de l’étude des animaux) remettront en question ces distinctions : il s'avère que « le chimpanzé rit quand il joue » ou encore que le « passereau chante en patois » [c]. De ce fait, un rapport de supériorité s’est instauré entre l’homme et l’animal que l’on peut observer dans La Grande chaîne des êtres [8] du moine Diego VALADÉS. Les êtres sont hiérarchisés : il y a près du ciel Dieu, les anges, les hommes et ensuite les bêtes proches des enfers. Cette représentation des êtres ne se cantonne pas uniquement au milieu religieux, elle le sera également dans le milieu scientifique. En 1874, le médecin et professeur d’anatomie Ernest HAECKEL représente l’évolution animale par un arbre [14]

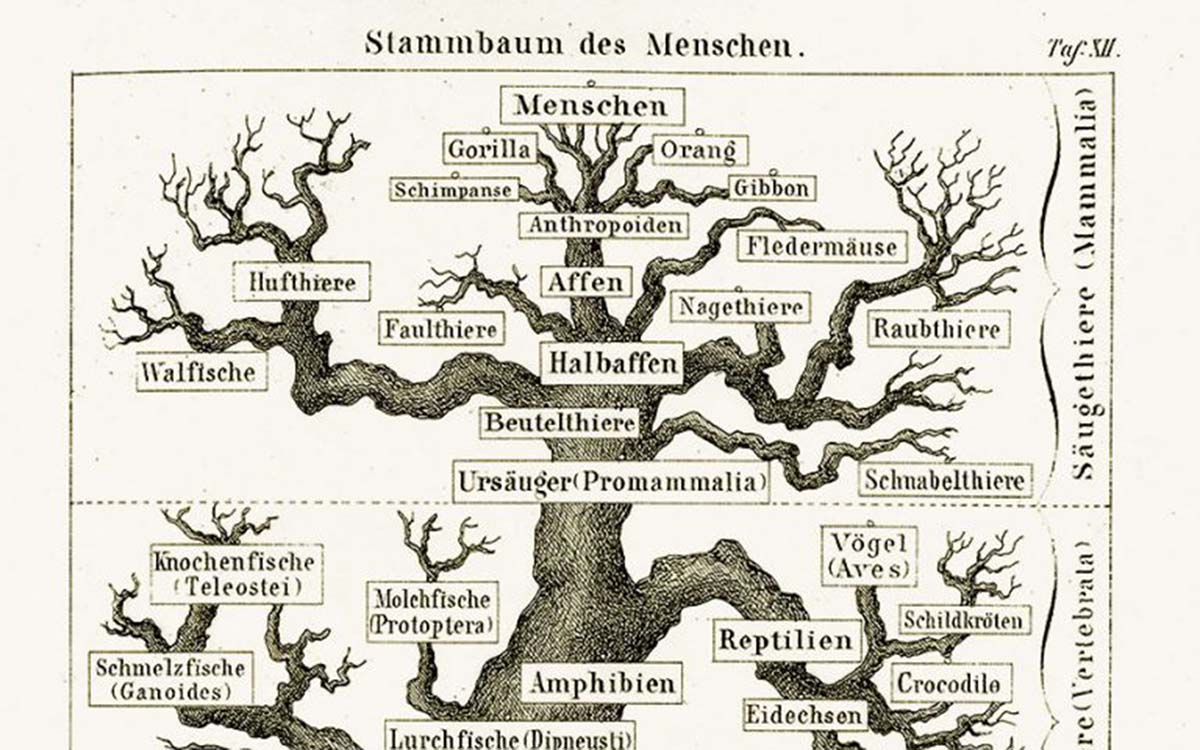

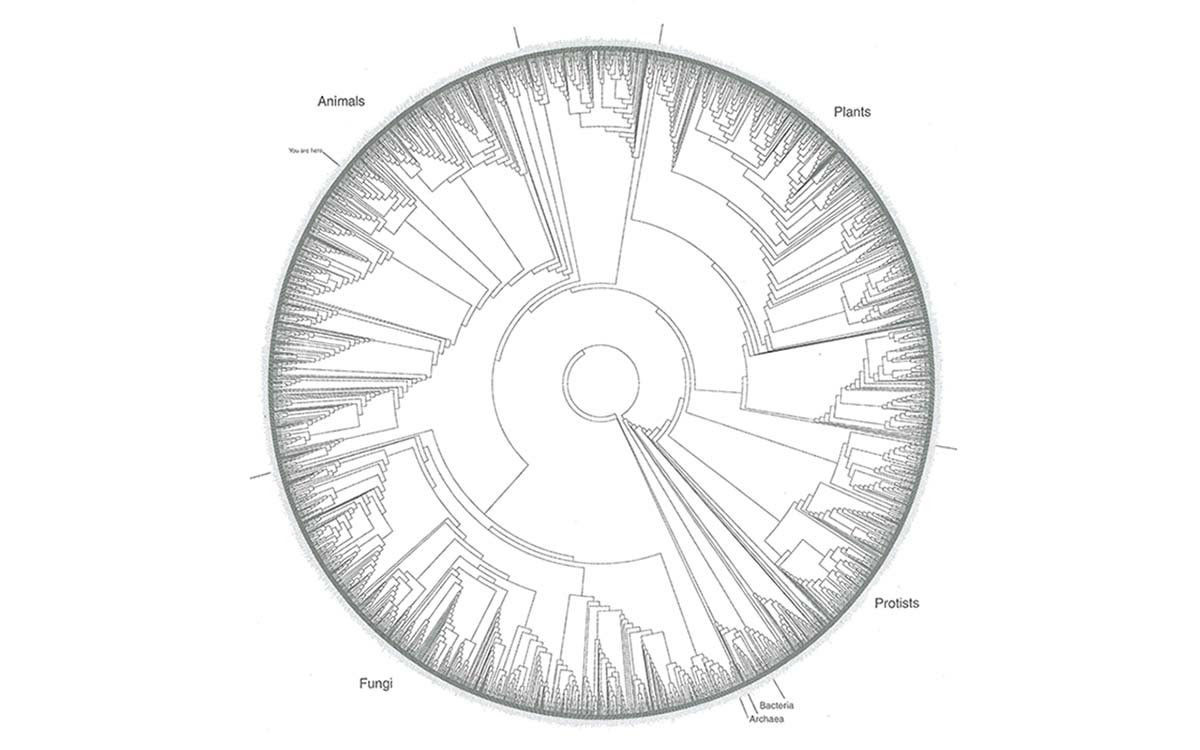

du moine Diego VALADÉS. Les êtres sont hiérarchisés : il y a près du ciel Dieu, les anges, les hommes et ensuite les bêtes proches des enfers. Cette représentation des êtres ne se cantonne pas uniquement au milieu religieux, elle le sera également dans le milieu scientifique. En 1874, le médecin et professeur d’anatomie Ernest HAECKEL représente l’évolution animale par un arbre [14] où l’humain est au sommet. Ce n’est que tardivement que l’être humain reprendra une place plus modeste. Les arbres phylogénétiques [28]

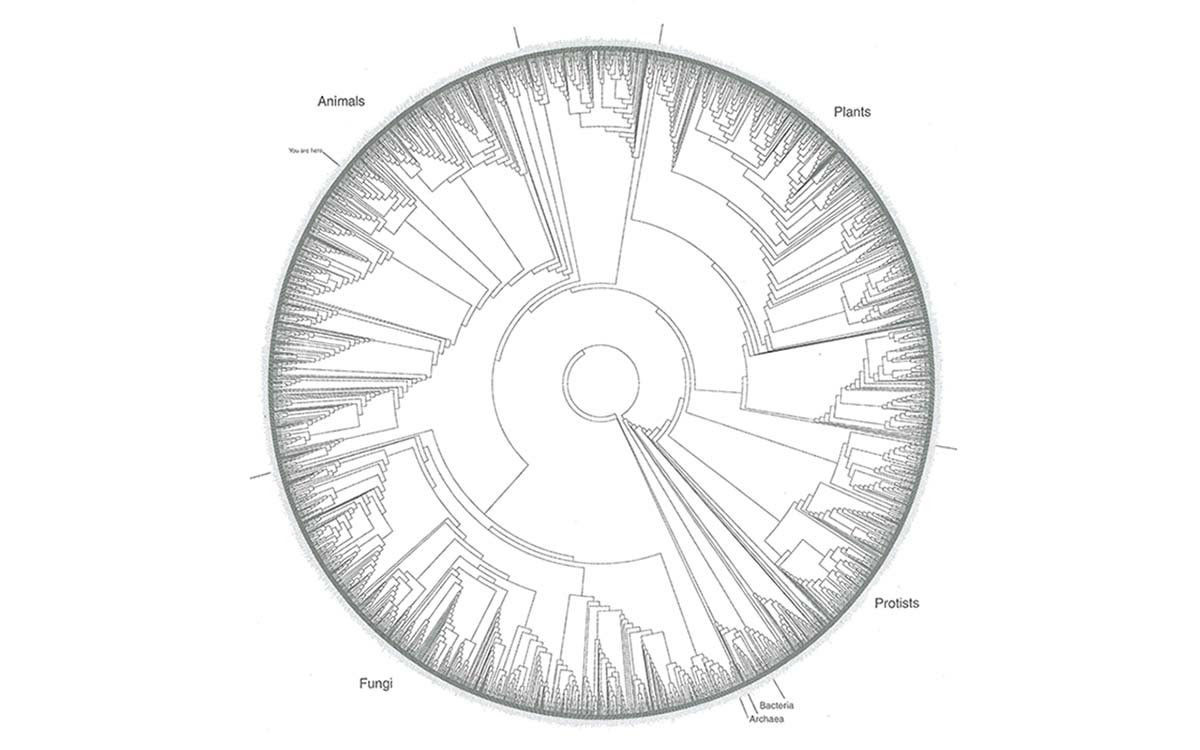

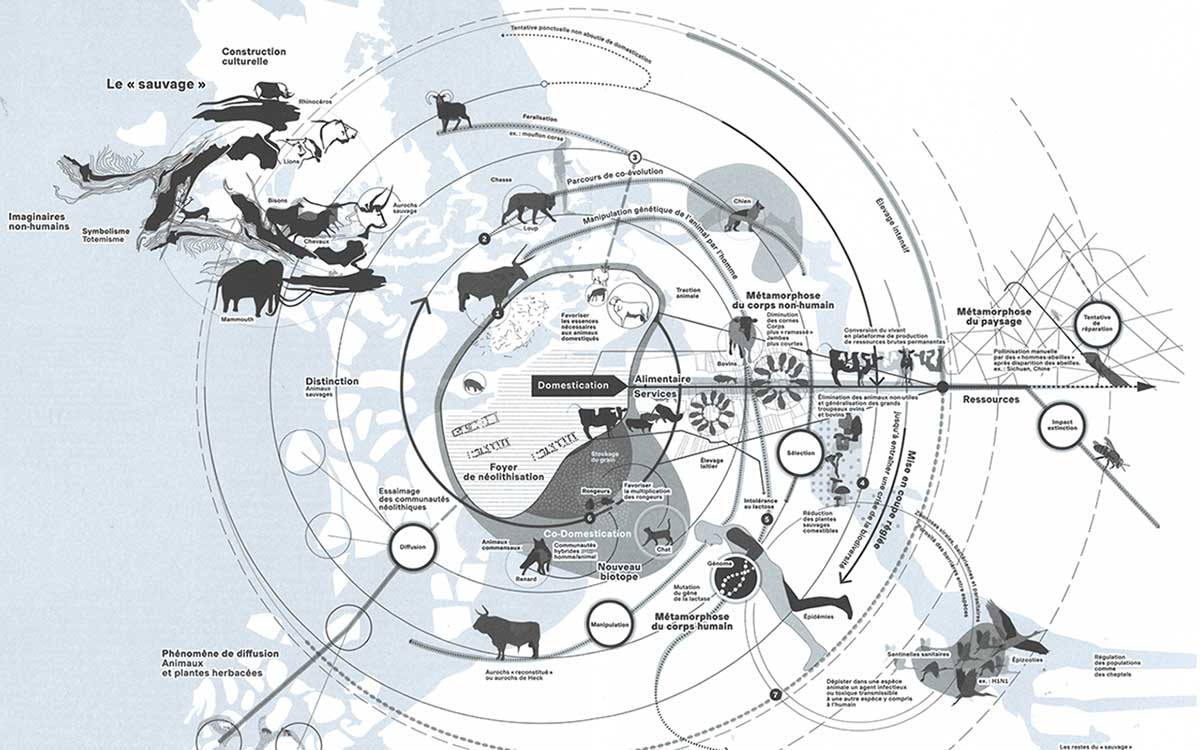

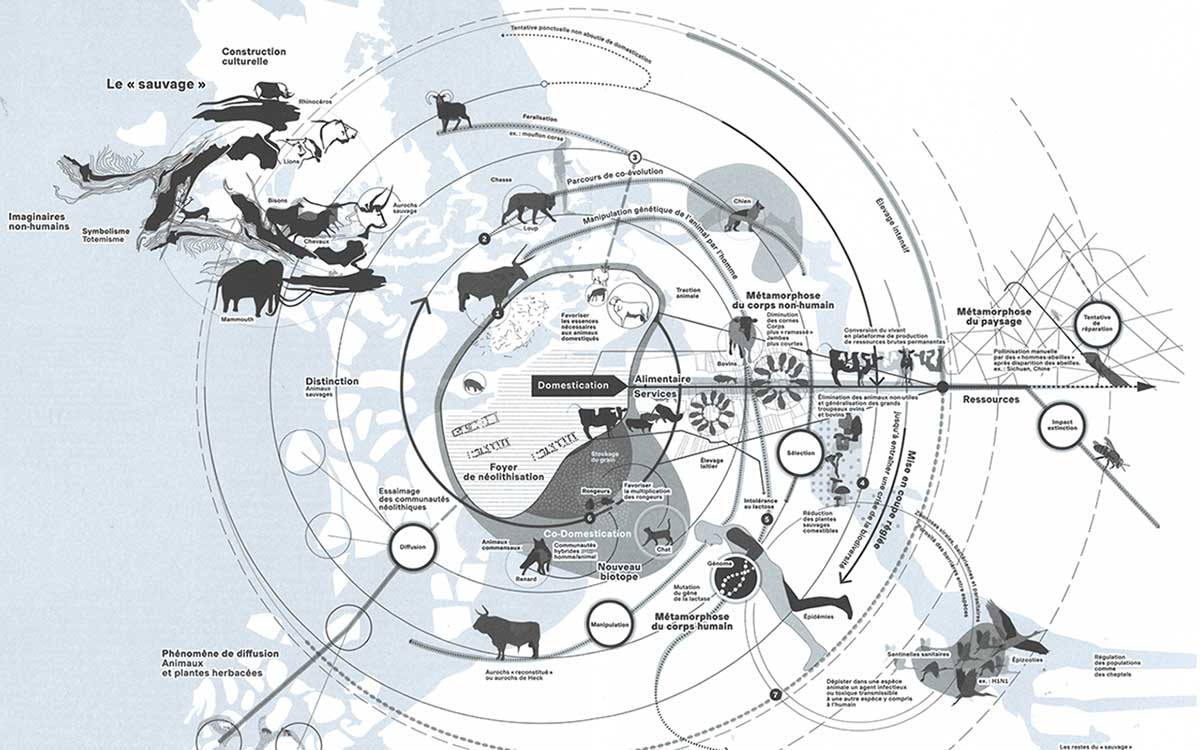

où l’humain est au sommet. Ce n’est que tardivement que l’être humain reprendra une place plus modeste. Les arbres phylogénétiques [28] deviendront des troncs construits de façon circulaire incluant sans distinction tous les êtres vivants. Ainsi, les animaux apprivoisés sont devenus des animaux domestiqués obtenant une place parmi les hommes tout en restant « sous la main de l’Homme [d] ». En effet, selon Robert DELORT la domestication est un long processus de mutation dû à « l’intervention de l’homme » et au « confinement des bêtes sauvages » devenant « dépendantes de l’homme » [e]. Ce processus débute dès le Néolithiques avec le loup domestiqué vers 14 000 avant J.-C. qui deviendra plus tard le chien. L’architecte Axelle GRÉGOIRE tente de synthétiser les phénomènes « domesticatoires », comme celui du loup, par un schéma circulaire [53]

deviendront des troncs construits de façon circulaire incluant sans distinction tous les êtres vivants. Ainsi, les animaux apprivoisés sont devenus des animaux domestiqués obtenant une place parmi les hommes tout en restant « sous la main de l’Homme [d] ». En effet, selon Robert DELORT la domestication est un long processus de mutation dû à « l’intervention de l’homme » et au « confinement des bêtes sauvages » devenant « dépendantes de l’homme » [e]. Ce processus débute dès le Néolithiques avec le loup domestiqué vers 14 000 avant J.-C. qui deviendra plus tard le chien. L’architecte Axelle GRÉGOIRE tente de synthétiser les phénomènes « domesticatoires », comme celui du loup, par un schéma circulaire [53] . L'évolution temporelle est représentée par une flèche en spirale. D’autres flèches gravitent également au sein de ce schéma mettant en exergue l’influence humaine sur les animaux, telle que la manipulation ou encore la sélection. La domestication ressemble ainsi à un cycle sans fin, au sein duquel le sauvage est minoritaire.

. L'évolution temporelle est représentée par une flèche en spirale. D’autres flèches gravitent également au sein de ce schéma mettant en exergue l’influence humaine sur les animaux, telle que la manipulation ou encore la sélection. La domestication ressemble ainsi à un cycle sans fin, au sein duquel le sauvage est minoritaire.

Des animaux sacrifiés

Les animaux domestiqués se sont vus octroyés des places différentes auprès de l’homme. Dans cette scène de vie picturale [10] représentée par le peintre Isaac VAN OSTADE en 1645, un porc anonyme mort et dépecé se tient à proximité d’une famille indifférente ; tandis que dans Portrait de femme dite « la dame aux chiens » [9]

représentée par le peintre Isaac VAN OSTADE en 1645, un porc anonyme mort et dépecé se tient à proximité d’une famille indifférente ; tandis que dans Portrait de femme dite « la dame aux chiens » [9] réalisé à la même période nombre de chiens plein de vie et ayant tous un prénom (peint sous leurs pattes) s’accumulent près d’une femme emplie de tendresse envers eux. D’un côté, il y a les animaux que nous appelons aujourd’hui de rente, c’est-à-dire les animaux « bons à manger », et de l’autre les animaux de compagnie, « bons à aimer » [f]. Toutefois, il y a une troisième catégorie d’animaux domestiques : les animaux bons à massacrer. Dans le tableau intitulé Le Dépècement du porc [10]

réalisé à la même période nombre de chiens plein de vie et ayant tous un prénom (peint sous leurs pattes) s’accumulent près d’une femme emplie de tendresse envers eux. D’un côté, il y a les animaux que nous appelons aujourd’hui de rente, c’est-à-dire les animaux « bons à manger », et de l’autre les animaux de compagnie, « bons à aimer » [f]. Toutefois, il y a une troisième catégorie d’animaux domestiques : les animaux bons à massacrer. Dans le tableau intitulé Le Dépècement du porc [10] , l’humain tue l’animal pour se nourrir, alors que dans Course de taureaux dans le colisée [7]

, l’humain tue l’animal pour se nourrir, alors que dans Course de taureaux dans le colisée [7] , l’humain tue pour se divertir. En effet, dans cette corrida spectaculaire humains et animaux se battent jusqu’à la mort afin de divertir le public. Les massacres spectaculaires sont des pratiques récurrentes au cours de l'histoire de l'être humain. En 70 après J.-C., neuf mille animaux seront tués dans le but d’Inaugurer le Colisée. Certains de ces spectacles (comme la corrida observée dans la Course de taureaux) sont devenus des traditions encore exercées actuellement dans certains pays. Une « banalité du mal [g] » s’installent ainsi dans notre rapport à l’animal que l’on sacrifie aussi bien pour le besoin que le plaisir de l’humain.

, l’humain tue pour se divertir. En effet, dans cette corrida spectaculaire humains et animaux se battent jusqu’à la mort afin de divertir le public. Les massacres spectaculaires sont des pratiques récurrentes au cours de l'histoire de l'être humain. En 70 après J.-C., neuf mille animaux seront tués dans le but d’Inaugurer le Colisée. Certains de ces spectacles (comme la corrida observée dans la Course de taureaux) sont devenus des traditions encore exercées actuellement dans certains pays. Une « banalité du mal [g] » s’installent ainsi dans notre rapport à l’animal que l’on sacrifie aussi bien pour le besoin que le plaisir de l’humain.